メッセージ

- あなたの研究を社会に届けませんか?

- わたしたちの社会は太陽電池や光触媒などさまざまな科学技術によって支えられています。坂本研究室では、透明な太陽電池や次世代の導電材料、マテリアルズ・インフォマティクスを活用した新材料の開発など、最先端かつ独自のナノテクノロジーを駆使した研究開発に取り組んでいます。

さらには、研究室発ベンチャー株式会社OPTMASSとの連携で、先端研究を社会実装する現場に触れることができるのも大きな特徴です。充実した設備とサポート体制を通じて、研究者、起業家、ベンチャー企業の社⻑など、あなたが理想とする未来をつかむ機会を研究室一丸となって作っていきたいと思います。私たちと一緒に、人類を支える次世代の科学技術を社会へ届けましょう。

私たちと一緒に研究しませんか?

- 特任助教(常勤)・研究員・学生募集中!

- 見学希望者も歓迎しています。

お気軽にご連絡ください。

- Email: sakamoto [at] sanken.osaka-u.ac.jp ※メールアドレスは [at] を@に変更しご使用ください。

- Tel: 06-6879-8452

- 大阪大学吹田キャンパス

- 産業科学研究所 第2研究棟 5階 S512-518

研究内容

- 01.赤外光エネルギー資源化の研究

-

M. Sakamoto* et al., Nat Commun 2020, 10, 406. https://doi.org/10.1038/s41467-018-08226-2

M. Sakamoto* et al., Nat Commun 2020, 10, 406. https://doi.org/10.1038/s41467-018-08226-2

Z. Lian, M. Sakamoto* et al., Nat Sustain 2022, 5, 1092-1099. https://doi.org/10.1038/s41893-022-00975-9

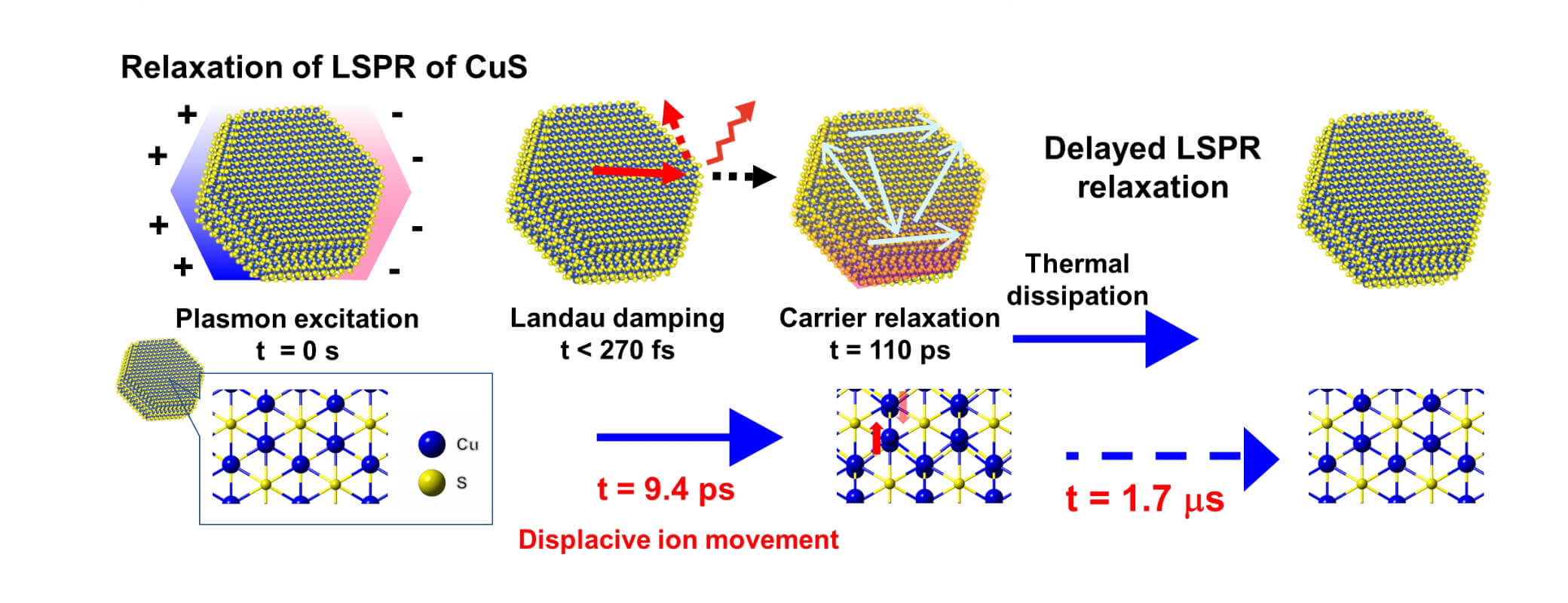

- 02.プラズモニクスを用いたナノ粒子の結晶構造制御

- 光を照射することで生じるナノ粒子表面での電子の集団的な運動(局在表面プラズモン共鳴, LSPR)によって、ナノ粒子中の原子が同一方向に協同運動する現象を引き起こすことを見出した。プラズモニクスを用いた結晶構造の操作という新しい概念であり、透明な可変抵抗赤外線センサーなどの新技術への応用が期待される。

M. Sakamoto* et al., Nat Commun 2023, 14, 4471. https://doi.org/10.1038/s41467-023-40153-9

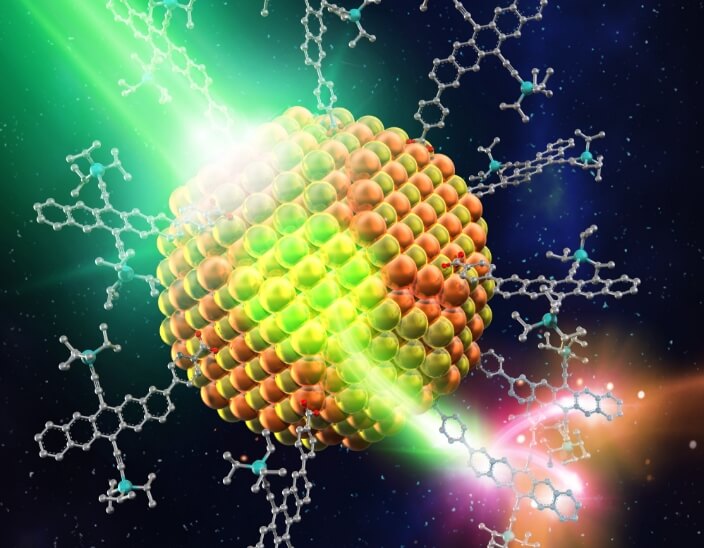

- 03.機能性有機分子・無機ナノ粒子の創成と複合化

-

J. Zhang, M. Sakamoto* et al., J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 42, 17388-17394. https://doi.org/10.1021/jacs.1c04731

J. Zhang, M. Sakamoto* et al., J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 42, 17388-17394. https://doi.org/10.1021/jacs.1c04731

M. Sakamoto* et al. J. Am. Chem. Soc. 2025. https://doi.org/10.1021/jacs.4c16216

- 赤外光エネルギー資源化の研究

- 現代社会において有効な利用法が確立されていない赤外光を、光エネルギーとして利用するための機能性材料およびエネルギー変換システムを開発する。赤外光は太陽光エネルギーのおよそ46%を占めており、有効な利用法が開発されれば天然の光合成や太陽光発電などに匹敵する再生可能エネルギー資源となる。また、太陽電池や人工光合成などの従来の太陽光利用研究は自然の光合成と競合する可視光を対象としているため、赤外光の利用は真に自然と共存したエネルギー変換といえる。

M. Sakamoto* et al., Nat Commun 2020, 10, 406. https://doi.org/10.1038/s41467-018-08226-2

Z. Lian, M. Sakamoto* et al., Nat Sustain 2022, 5, 1092-1099. https://doi.org/10.1038/s41893-022-00975-9

- プラズモニクスを用いたナノ粒子の結晶構造制御

- 光を照射することで生じるナノ粒子表面での電子の集団的な運動(局在表面プラズモン共鳴, LSPR)によって、ナノ粒子中の原子が同一方向に協同運動する現象を引き起こすことを見出した。プラズモニクスを用いた結晶構造の操作という新しい概念であり、透明な可変抵抗赤外線センサーなどの新技術への応用が期待される。

M. Sakamoto* et al., Nat Commun 2023, 14, 4471. https://doi.org/10.1038/s41467-023-40153-9

- 有機分子・無機ナノ粒子複合機能材料の創成

- 有機分子と無機ナノ粒子の複合化により両者の機能融合を促すことで、1つの光子から2つの励起子を生成する材料や高い2光子吸収断面積を示す材料などの新しい機能性材料の開発を目指す。

J. Zhang, M. Sakamoto* et al., J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 42, 17388-17394. https://doi.org/10.1021/jacs.1c04731

M. Sakamoto* et al. ChemRxiv. 2024. doi:10.26434/chemrxiv-2024-jx3rr-v2

メンバー

-

坂本 雅典

教授

Masanori Sakamoto

-

佐野 奎斗

助教

Keito Sano

-

-

縄田 拓己

Takumi Nawata

D1

理学研究科化学専攻 -

佐野 匠

Takumi Sano

M1

理学研究科化学専攻 -

比村 優元

Yuga Himura

B4

理学部化学科 -

本庄 優一

Yuichi Honjo

B4

理学部化学科 -

岩橋 純子

Junko Iwahashi

秘書

産業科学研究所

-

-

劉 信寛

Hshin-Kuan Liu

OB

2023.6-2025.9

to National Tsing Hua University (Taiwan)

業績

research map研究設備

合成装置類

SAS1500Z(SANSHIN), HSHD-3000DS(SANSHIN)etc...

Model 7000(KUBOTA), Eppendorf etc...

ChemiStation PPS-2511(EYELA)

分析機器類

AERIS(Panalytical)

EDX-8000(SHIMADZU)

UV-3600(SHIMADZU)

FT/IR-4600(JASCO)

FluoroMax Plus(HORIBA)

STA 2500 Regulus(NETZSCH)

GC-2014AT(SHIMADZU)

GC-2014AF/SPL(SHIMADZU)

OTENTO-SUNVI-OP(BUNKOUKEIKI)

Cermax(Excelitas Technologie)

LuxX+ 808(JLC)

その他

MS-B150(MIKASA)

ASM4010Z(ASUMI)

WINTN3-2L(SANSHO)

ROP-002P(ASONE)

TH-1411(HIROTA)

VS-100III(ASONE)

BMV-281(BONMAC)

連絡先

- Email: sakamoto [at] sanken.osaka-u.ac.jp ※メールアドレスは [at] を@に変更しご使用ください。

- Tel: 06-6879-8452

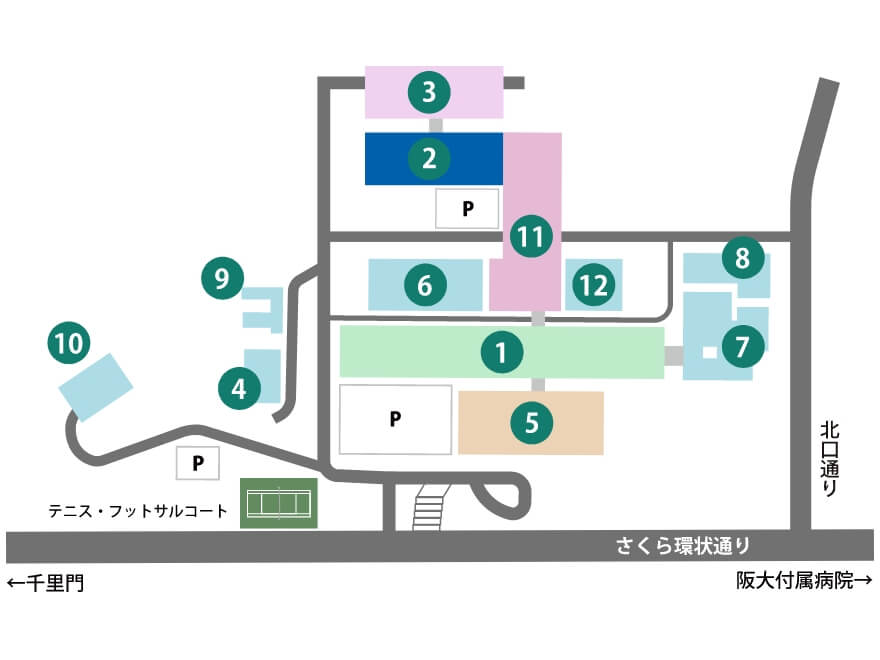

アクセス

〒567-0047

大阪府茨木市美穂ケ丘8-1 大阪大学吹田キャンパス

産業科学研究所 第2研究棟(右図②)5階 S512-518

- モノレール「阪大病院前」から徒歩15分

- バス「阪大本部前」から徒歩15分