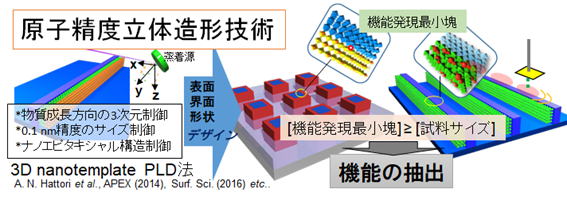

ナノ構造作製技術は、物質開発とデバイス作製に関する究極のテクノロジーである。なぜなら物性を決める電子、スピン、電荷などには集団系に由来したナノサイズの特性長が存在し、試料サイズを1-10

nmと微小化して特性長と同等程度に迫ると、純粋化した物性の取り出し、言い換えると機能最少塊にアクセスが可能となるためである(図1)。ナノ構造と物性の関係を解明し、その特異性を安定化させる機能活性化の方法論を確立することで、機能活性化した材料の開発、ひいては効率を増大化したナノデバイスの具現化として産業界に貢献できる。

図1 原子制度立体造形技術により昨日最小塊へとアプローチし、物性解明、機能操作エンジニアリングへと展開する。

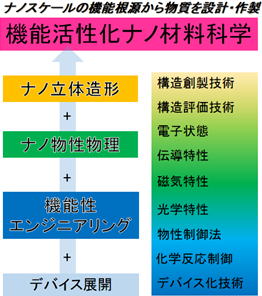

マクロサイズに比べて圧倒的に優れた機能を実現するためには、ナノ立体空間内に閉じ込められた物理現象の本質に迫り、物性物理に立脚した構造設計が必要である。これを可能とするのは、精緻なモノづくり力である。我々のグループでは、世界唯一の原子精度のナノ立体構造造形技術を皮切りに、触媒基準エッチング法(CARE)の金属酸化物の適応、ナノ立体構造評価技術の構築など、ナノメートルスケールの立体構造体の造形を可能としていきている。これにより、マクロサイズ試料中では埋没しているが、形状・次元性・サイズを精密に制御したナノ構造体において顕在化した機能最少塊の特性を、様々な分光法、顕微法を用いて多角的に評価し、学理の構築に努めている。さらにこの優れた特性を操作することで機能性をエンジニアリングする要素技術を構築していく機能活性化ナノ材料研究を推進し、ナノ材料科学分野の発展へと貢献していく(図2)。

図2 機能活性化ナノ材料科学の概要。構造作製、物性解明、機能のエンジニアリングにより物質のもつ優れた特性を活性化(純粋化)させた機能を創出する。

準備中。