研究成果のポイント

・ DNAの塩基配列の解読に用いられるナノポア※1(細孔)について、孔サイズの自在な調整を可能にする新たな固体ナノポア加工技術を開発し、DNAの1分子を正確に検出することに成功

・ 従来の加工技術では孔サイズの調整が困難であること、また加工に必要な装置は大型で高価なため大量生産には不向きであるなど、製造プロセスに課題があった

・ 本技術を活用したDNA解析は、ゲノム医療の分野で新しい可能性を切り開き、より迅速かつコスト効率の高い解析ツールとしての地位の確立が期待される

概要

大阪大学産業科学研究所の筒井真楠准教授、川合知二招へい教授、東京大学大学院工学系研究科の大宮司啓文教授・徐偉倫准教授、Istituto Italiano di TecnologiaのDenis Garoli研究員らによる国際共同研究チームは、簡単な電圧操作で細孔のサイズを自在に変えられる新たな固体ナノポア加工技術を開発し、この技術で孔径を調整したナノポアを用いてDNAの正確な1分子検出に成功したことを、科学雑誌「Nature Communications」で発表しました(図1)。

ナノポアとは、ナノメートル(1メートルの10億分の1)サイズの微小な孔(ポア)を指します。特に、ナノポアのサイズをDNA分子の幅にまで微細化することで可能になるDNAシークエンシング法(DNAの塩基配列の解読手法)が、生命科学の最前線で注目を集めています。

本国際共同研究チームは、簡便な電圧操作によって固体ナノポアの孔径を自在に調整する革新的な技術を開発しました。また、ナノポア膜の上下に異なる電解質溶液を配置し、電圧を加えることでナノポア内に金属化合物の析出と溶解を制御する技術を実現しました。これにより、従来の半導体加工技術で容易に作製可能な直径100nmのナノポアを、完全に開いた状態から完全に閉じた状態まで、リアルタイムかつ精密に調整できることを証明しました。さらに、この技術を活用して孔径を調整したナノポアで、DNAの1分子を正確に検出することにも成功しました。

この成果は、固体ナノポアを基盤とする次世代ナノポアシークエンサー※2の開発に向けたブレークスルーであり、DNA解析のスピードと精度を飛躍的に高める可能性を秘めています。

本研究成果は、Springer Natureが発刊する「Nature Communications」で、2月5日(水)10時(ロンドン時間)に公開されました。

研究の背景

DNAを構成する4つの塩基(チミン、アデニン、シトシン、グアニン)の配列を読み取る「シークエンサー」は、ゲノム研究や医療の基盤となる重要な技術です。しかし、従来のシークエンサーは手間とコストがかかり、対象のDNAを断片化してPCR増幅※3する準備工程が必要でした。

一方、現在すでに実用化されている「生体ナノポアシークエンサー」では、DNA分子が、特殊なタンパク質分子の中に存在するナノポアを通過する際に発生するわずかなイオン電流※4の変化を観測し、その電流変化からPCR増幅なしに塩基配列を解析する技術が実現されています。そのため、DNAを断片化せず、1本のDNAを微細なナノポアに通すだけで塩基配列を直接解読できます。これにより、リアルタイム解析が可能になり、ポータブル装置としての利用も広がっています。ただし、現在の生体ナノポアシークエンサーは、タンパク質分子の構造にある細孔を利用するため、大量生産が難しく、化学的・機械的安定性に課題が残されていました。

そこで次なる飛躍が期待されているのが、堅牢なデバイス構造と半導体技術を活用する固体ナノポアを用いた「固体ナノポアシークエンサー」です。生体ナノポアのコストや安定性の課題を克服し、大量生産にも対応可能な次世代ナノポアシークエンサーとして注目されています。

しかし、固体ナノポアにもいくつかの技術的な課題が存在します。例えば、硬い材料(例:窒化シリコン)で作られる固体ナノポアでは、加工後に孔のサイズを調整することが困難です。そのため、生体ナノポアのように分子レベルで精密に規定された構造と比較すると、サイズのばらつきが大きいという問題がありました。また、極微細なナノポアの作成には、透過電子顕微鏡(TEM)などの大型かつ高価な装置が必要となるため、大量生産には不向きとされており、製造プロセスの限界が課題でした。

研究の内容

固体ナノポアの抱える課題解決のため、研究チームが着目したのは、日常の化学反応に見られる「沈殿」でした。マンガンイオンとリン酸イオンを水溶液中で反応させると白い沈殿が生じる現象をヒントに、これを固体ナノポア内で制御する技術を開発しました。

生体試験に用いられる塩化マンガン水溶液とリン酸緩衝液をビーカーの中で混ぜたときに見られた白い沈殿物は、水溶液中のマンガンイオンが緩衝液中のリン酸イオンと反応して析出した金属化合物であると推測されました。そこで、この反応をナノポア内で生じさせ制御できれば、析出する金属化合物でナノポア空間を徐々に小さくすることができるのではないかと考えました。

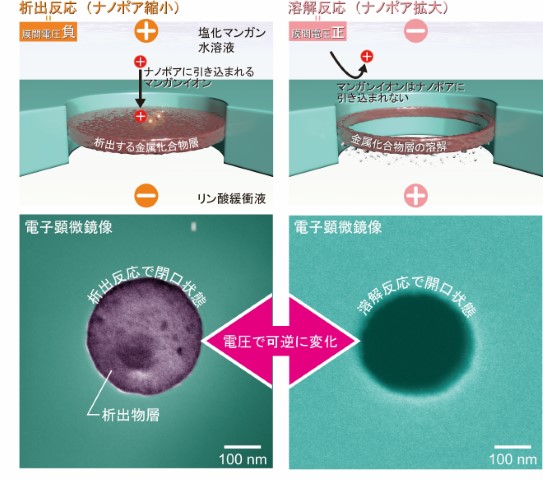

具体的には、窒化シリコン膜に作製したナノポアの上下に塩化マンガン水溶液とリン酸緩衝液を配置し、膜間に電圧を加えました。すると、負の電圧で陽イオンであるマンガンイオンがナノポア内に引き寄せられ、析出反応が進行。これにより、ナノポアが徐々に小さくなり、最終的には完全に閉じることが確認されました。一方、正の電圧を加えると、析出物が溶解し、ナノポアを再び開口状態に戻すことも可能でした。さらに、電圧パルスの極性や数を調整することで、孔のサイズを精密かつ可逆的に調整できることが実証されました(図2)。

また当該技術は塩化アルミニウムや塩化カルシウムなど他の電解質でも応用可能で、汎用性が高いことを明らかにしました。そして、この技術を活用し、孔サイズを縮小したナノポアを用いた実験では、DNAの1分子検出に成功しました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本技術は、透過電子顕微鏡のような特殊な装置を必要とせず、一般的な半導体加工技術で容易に作製可能なサイズのナノポアを土台として、簡単な電圧操作でDNA検出用の極微ナノポア形成を可能にします。現行の生体ナノポアシークエンサーの化学的安定性や堅牢性を補完する定量生産可能な1分子シークエンサーとしてのブレークスルーとなることが期待されます。

特記事項

研究成果は、2025年2月5日(水)10時(ロンドン時間)にSpringer Natureが発刊する「Nature Communications」のオンライン版で公開されます。

タイトル:“Transmembrane voltage-gated nanopores controlled by electrically tunable in-pore chemistry”

著者名:Makusu Tsutsui, Wei-Lun Hsu, Chien Hsu, Denis Garoli, Shukun Weng, Hirofumi Daiguji, and Tomoji Kawai

DOI:10.1038/s41467-025-56052-0

用語説明

※1 ナノポア

ナノメートル(1メートルの10億分の1)サイズの微小な孔(ポア)のこと。固体ナノポアと生体ナノポアに分類される。固体ナノポアは、硬い材料でできた膜に半導体加工技術を用いて人工的に作られる細孔。それに対し、生体ナノポアは特殊なタンパク質の構造に含まれる微小孔のことを指す。

※2 ナノポアシークエンサー

1分子のDNAがナノポアを通過する際に生じるイオン電流変化からDNAの塩基配列を解読する解析装置。

※3 PCR増幅

DNAを増幅するための一般的な技術。

※4 イオン電流

電圧を加えることで生じるナノポア内のイオンの流れに応じて生じる電極間の電流。

筒井准教授のコメント

今回の研究成果は、ナノポア技術の適用範囲を広げるとともに、分子生物学や医療分野での革新を加速させるポテンシャルを持っています。固体ナノポアを活用したDNA解析は、ゲノム医療や遺伝子診断の分野で新しい可能性を切り開き、より迅速かつコスト効率の高い解析ツールとしての地位を確立すると期待されます。

参考URL

筒井准教授URL(研究者総覧)

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/350a1072cefba177.html

これまでの研究成果

AI技術とナノポアセンサで1個のインフルエンザウイルスの高精度識別に成功!

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2018/20181121_1

ナノポアセンサ×ペプチド工学でインフルエンザウイルスを1個レベルで認識する

新規ナノバイオデバイスの開発に成功!

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2019/20190110_3

AI技術とナノポアセンサでウイルスの複数種識別に成功!

一回の検査で複数のウイルス、感染症の原因特定に期待

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2020/20201110_2

水の力でもっと精密にナノ粒子をとらえる!

ナノポアデバイスの開発で高精度な解析の実現へ

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20210316_2

注目のナノポアセンサ AIでノイズを制御し精密に形状を測定!

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20210514_1

DNA検出可能なナノポアセンサを開発!超高感度変異ウイルス検査システムへの応用に期待

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20210824_2

イオンを流すとナノポアが加熱!ウイルスの検出と無害化を同時に行えるナノポアセンサ開発へ

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20220212_1

世界最高レベルの発電性能を持った マルチナノポア発電素子

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20221013_3

イオンの流れで温冷自在の新技術 ~モバイル端末の温調シートモジュールや発電技術への応用展開に期待~

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2023/20231206_1

\陽イオンも陰イオンもこれ一つ!/ 電気の力で二役をこなすイオンフィルタを開発

~海水の淡水化や発電技術への応用展開に期待~

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20240530_1