研究成果のポイント

・ 1000円以下の安価な材料とシンプルな構造で構成された、圧力と振動を同時計測可能なデバイスを開発

・ 従来の計測方法には配線数の増大による混線トラブルや計測システムの複雑化、作製コスト増などの課題があった

・ 産業機械のメンテナンス、インフラ構造物劣化診断、自然災害の観測など、様々な常時モニタリングシステムなどへの応用に期待

概要

大阪大学産業科学研究所の野田祐樹特任助教(常勤)、豊嶋尚美技術補佐員、関谷毅教授らの研究グループは、株式会社山本電機製作所との共同研究で、圧力と振動を同時検出可能な「マルチファンクショナル型デバイス※1」の作製に成功しました。

これまで圧力と振動のような異なる物理量を観測するためには、異なる計測原理からなるセンサを複数搭載する「マルチモーダル型デバイス※2」の考え方が主流でしたが、これは配線数の増大による信号のクロストーク※3、フットプリント※4の増大、計測システムの複雑化、作製コストの増大など様々な問題がありました。

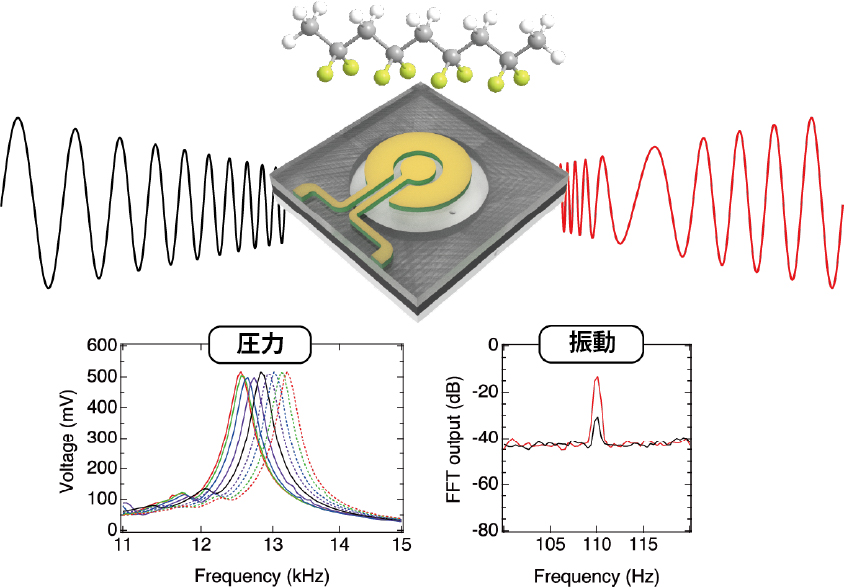

今回、研究グループは、安価な有機素材からなる圧電体※5シートと、シンプルなダイヤフラム構造 ※6からなる共振構造を作製し、共振状態から圧力と振動の情報を解析することに成功しました。これは同じ構造で異なる情報を獲得できる「マルチファンクショナル型デバイス」に分類されるもので、作製コスト削減や信号の高品質化など、産業応用に有利な特徴を有しています。本研究で開発した計測原理を応用することで、工作機械やパイプラインのメンテナンス、天候変化と土砂災害など、圧力と振動を同時モニタリングするニーズへの応用が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌『Applied Physics Letters』に、2月14日(金)23時(日本時間)に公開されました。

研究の背景

膨大なデータを収集・活用する未来社会のビジョンを実現するトリリオンセンサ時代の到来に伴い、産業機械のメンテナンス、自然災害やインフラの老朽化による被害を最小限に抑えるためのモニタリングシステムの重要性が高まっています。そこでは、膨大な数のセンサを低コストで展開し、高精度なデータを収集・解析できる技術が求められています。そのため、シンプルな構造と安価な材料から構成される高性能なセンサの開発が、社会的な課題解決の鍵となっています。

パイプラインのメンテナンスや、地震や洪水、台風といった自然災害、橋梁・道路の劣化監視においては、圧力や振動のような、複数の情報信号を取得することが重要です。これまで、複数の情報を獲得するには、計測項目毎に異なる構造や計測原理からなるセンサを組み合わせる「マルチモーダル型デバイス」を利用することが主流でした。例えば、圧力と振動を計測するためには、静電容量式と圧電式といった異なる計測原理で構成されるセンサを複数組み合わせることで実現できます。しかしながら、マルチモーダル型デバイスには配線数の増大による信号のクロストーク、フットプリントの増大、計測システムの複雑化、作製コストの増大など様々な課題がありました。

研究の内容

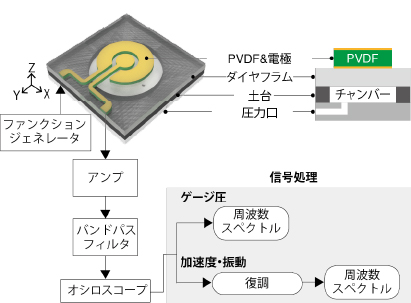

今回、研究グループは、安価な有機圧電体シートとシンプルなダイヤフラム構造からなる30mm角の「マルチファンクショナル型デバイス」を作製しました。このデバイスはダイヤフラムを有機圧電体PVDFで機械的共振状態に励起し、外部から力を加えたときに変化する共振状態を検出するメカニズムを利用しています。これにより圧力と振動という異なる物理量を一つのセンサ構造で検出することができる新しいデバイス原理を提案します。

具体的には有機圧電体PVDFをSUS製の板に設置したダイヤフラム構造に、外部から共振周波数に相当する高周波信号を入力します。このとき有機圧電体の逆圧電効果によりダイヤフラムが共振し、その共振状態を正圧電効果で再び検出することで、ダイヤフラムにかかる圧力や振動の情報を抽出することができます。圧力の情報は共振点の周波数から、振動の情報は共振点の変動を解析することで獲得できます(図2)。

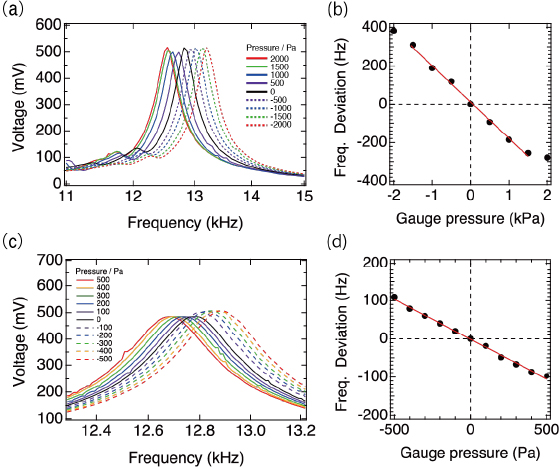

センサに対して正、負両極性のゲージ圧を印加したところ、圧力に応じて共振点が変化しました。圧力が安定している間は共振点の変化は同様に一定で、これは動的な変化の検出を得意とする一方で、静的な情報の検出が苦手な圧電体においては特異な現象であることを意味します。特に圧電体で正圧、負圧の両方向の圧力を検出できた例は、これまでにほとんど報告例がありませんでした。圧力は大気圧に対して±1500Pa以下で線形性があり、最小圧力差100Paの解像度で検出できました(図3)。

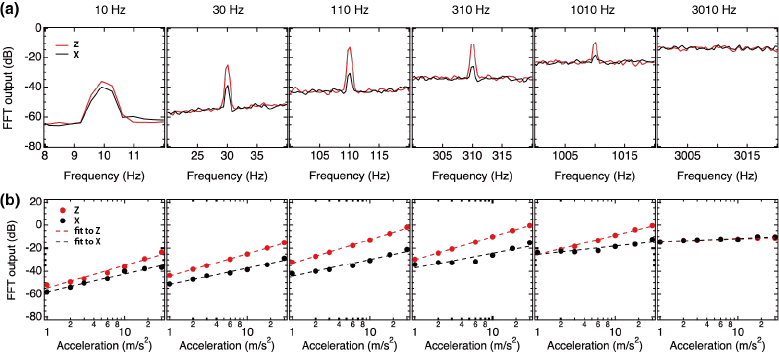

また、振動を周波数範囲10Hzから1010Hz、加速度範囲1から30m/s2で評価したところ、加速度に対する線形性と低い交差感度※7を有していることが明らかとなりました(図4)。なお、同構造を共振させず、正圧電効果のみで評価した場合は交差感度が上昇し、振動が伝搬する方向を評価することは困難でした。これまで圧電体を用いたセンサで同等以上の振動特性を検出する為には、高価で有害な無機圧電材料が必要でしたが、本研究で採用したPVDFは1cm2あたり100円以下のため、総材料費1000円以下で作製可能です。そのため従来のセンサよりコストを下げることができ、インフラモニタリングのように多点設置が求められる状況に最適です。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究で作製したデバイスは、動作原理の実証のため30mm角と比較的大きなサイズで構成されていますが、小型化により、素子専有面積の縮小と共振点上昇によるセンシング感度の向上を行なうことができます。圧力と振動の情報を組み合わせることでデータ統合と解析が効率的に行なわれるため、生産、インフラ、航空宇宙など、多点観測が求められる幅広い産業において応用が可能です。例えばポンプ、コンプレッサ、空調、パイプラインの状態監視や故障の予測を包括的に実施、あるいは天候の変動と、地震や土砂災害などの自然災害との関連性を結びつけた高度なインフラモニタリングデバイスに向けた応用が期待できます。

特記事項

本研究成果は、2025年2月14日(金)23時(日本時間)に米国科学誌『Applied Physics Letters』(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Resonant-type multifunctional device using organic piezoelectrics for detecting differential pressure and acceleration”

著者名:Yuki Noda, Kunihiro Matsubara, Naomi Toyoshima and Tsuyoshi Sekitani

DOI:https://doi.org/10.1063/5.0246846

なお、本研究の一部はJSPS科研費挑戦的研究開拓 (20K20539)、基盤研究A (22H00588)、一般財団法人 大成学術財団、公益財団法人 JR西日本あんしん社会財団 (23R006)、および公益財団法人 JKA (オートレース、2024M-581)の支援を受けたものです。

用語説明

※1 マルチファンクショナル型デバイス

一つのセンサで異なる物理量を計測できるデバイス。例えば、温度計測とひずみ計測を同時に行うなど、単一のデバイスで複数の役割を果たします。

※2 マルチモーダル型デバイス

複数の物理量(例: 圧力、加速度、温度など)を計測するために各センサを集積したデバイス。異なる感知モードを統合し、多様なデータ取得を可能にします。

※3 クロストーク

センサや電子回路内で信号が隣接する回路やセンサに干渉してしまう現象。測定精度を下げる要因となるため、回路設計での軽減策が重要です。

※4 フットプリント

センサやデバイスが占有する物理的な設置面積のこと。小型化が求められるデバイスでは、フットプリントの縮小が重要な設計目標となります。

※5 圧電体

外部からの機械的な応力を電気信号に変換(正圧電効果)する材料、または電気信号を機械的なひずみ に変換する性質(逆圧電効果)を持つ材料。センサやアクチュエータなどに広く利用されます。

※6 ダイヤフラム構造

薄い膜状の部材が外部からの圧力や力を受けて変形する構造のことを指します。主に圧力センサに用いられ、膜のたわみを利用して圧力を測定することができます。また一般的なスピーカーでは音を出す振動膜にこの構造を採用しています。

※7 交差感度

振動センサが特定の軸方向以外の振動(例:X軸センサでのY軸やZ軸の振動)にも感度を持つ現象を指します。本来の測定対象以外の軸方向の信号が混入することで、測定精度が低下する原因となります。

関谷毅教授のコメント

圧力と振動は、日常生活の安全・安心を支える上で欠かせない、最も基本的な情報です。このたびの技術開発により、圧力と振動を同時かつ正確に計測することが可能となりました。また、このセンサーは薄膜、軽量、低コストで作成できるという特徴を持ち、これにより、医療や介護、ヘルスケア分野から防災・減災に至るまで、幅広い分野での実用化と社会への普及が期待されます。この技術が、私たちの生活の質を向上させる新たな一歩となることを確信しております。