発表のポイント

・ 次世代AR(拡張現実感)表示技術「Beaming Display」方式によるARメガネ向けの薄型受光系を開発しました。

・ 回折光学系によるウェーブガイドを採用し、従来の実装に比べて軽量化を実現しました。

・ 顔の向きが変化しても映像を安定して受光できる広い角度許容性を備えており、ARメガネ技術の進展に貢献します。

概要

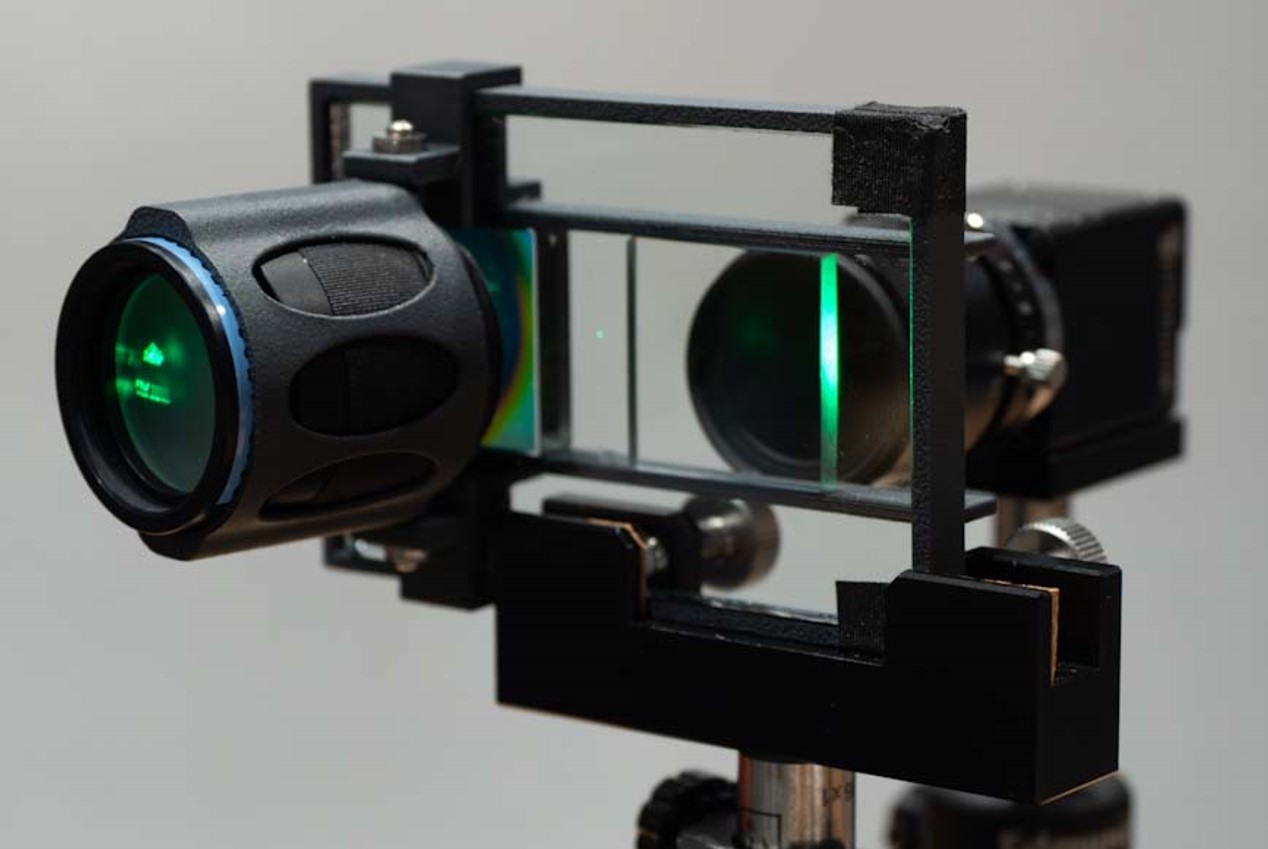

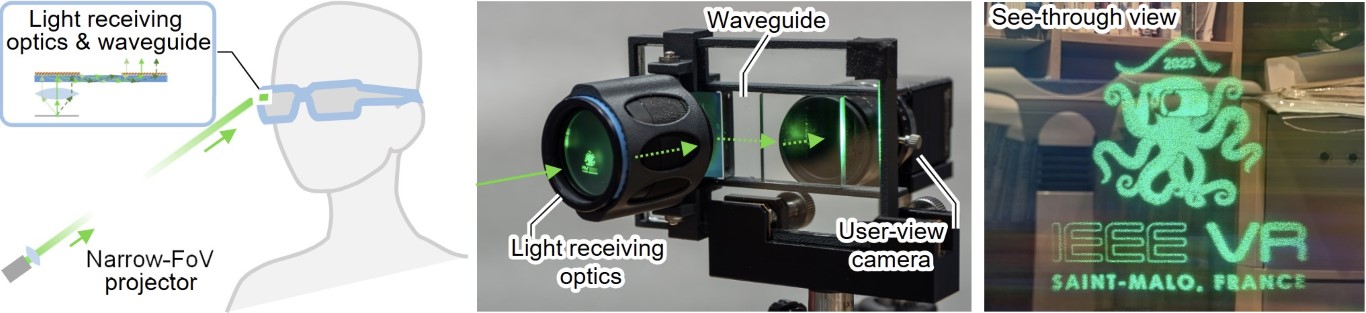

東京大学大学院情報学環の伊藤勇太特任准教授、大阪大学産業科学研究所の中村友哉准教授、クラスターメタバース研究所、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンによる共同研究グループは、次世代AR表示技術「Beaming Display(BD)」方式対応の薄型受光系を開発しました(図1)。現在普及が進むメガネ型ARデバイスは、表示素子や計算ユニット、バッテリーを全て内蔵するために、装着感や性能向上には限界があります。一方、BD方式のARメガネは、環境側で映像を生成しメガネに投影することで軽量化を実現しますが、従来は受光できる頭部角度が5度程度に限られていました。本研究では、回折光学系(注1)採用のウェーブガイド(注2)設計により、約20~30度の広い角度許容性を確保し、頭部を自由に動かしながら高品質な映像を安定して受光できる仕組みを実現しました。この成果は、2025年3月8日から開催されるVR/ARの国際学会「IEEE VR 2025」で発表予定です。

発表内容

■研究のポイント:「薄く・軽い、新方式のAR光学システムの実現」

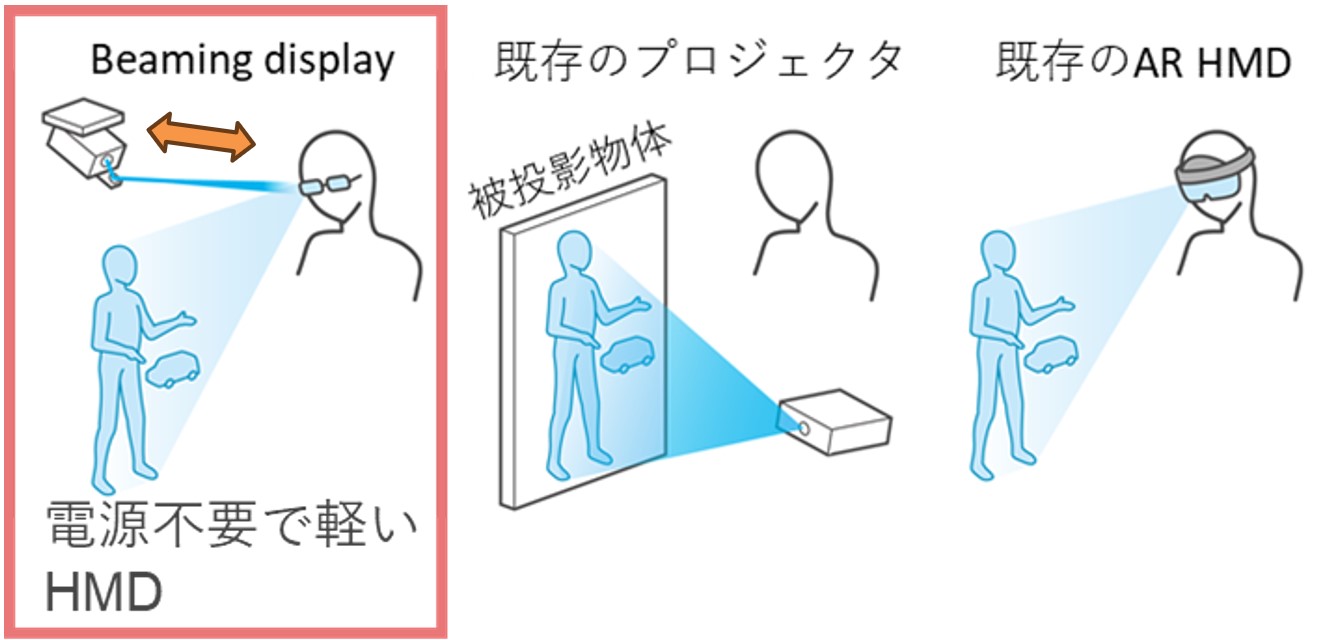

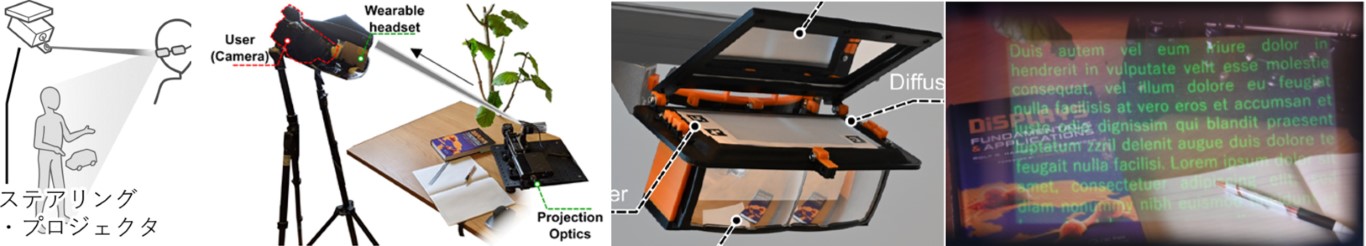

現在普及が進むメガネ型ARデバイスは、表示素子や計算ユニット、バッテリーを全て本体に内蔵するため、装着感や性能向上に限界があります(図1右)。一方、「Beaming Display(BD)」方式(投影・受光部分離型)はプロジェクター技術を応用し、環境からメガネに映像を投影することで、電源を不要とし軽量化を目指します(図1左、図2)。

しかし、従来のBD方式向けの薄い受光系では、投影光を受け取れる頭部角度に制限(5度程度)があり、装着者が頭部位置・向きを正確に合わせる必要がありました[3]。そこで、本研究ではこれらの課題を解決する新しい受光系を開発しました(図3)。

新しく設計した受光系では、様々な角度から光を受光できる仕組みである、回折光学系ウェーブガイドを組み込むことにより、約20~30度の広い角度許容性を実現し、薄く軽量型のまま、頭部動作の自由度を向上しました。

■背景と新規性

AR技術の普及には、軽量、快適な装着感、動作時間、優れた映像品質を兼ね備える装着型デバイスが必要です。BD方式のARメガネは、計算処理や投影装置を環境側に分散することで、この実現を目指しますが、従来システムには受光角度に制限があり、自由な動きが妨げられるという課題がありました。本研究では、回折グレーティングを活用した新しい光学設計を導入し、受光角度の制約を克服するとともに、性能と実用性を向上させました。

■社会的インパクトと応用可能性

本技術は、エンターテインメント、教育、製造業、医療など幅広い分野での応用が期待されます。特に、長時間装着が必要な作業において、利便性と性能が発揮されると考えられます。本研究チームは、さらなる装着性の向上や頭部位置追跡機能の統合を目指して研究を継続します。これにより、次世代ARデバイスとしての実用性がさらに高まり、多くの産業分野で新たな価値を創出できると期待されます。

〇関連情報:

[1] Yuta Itoh, Tomoya Nakamura, Yuichi Hiroi, and Kaan Akşit,“Slim Diffractive Waveguide Glasses for Beaming Displays with Enhanced Head Orientation Tolerance,” In Proc. of IEEE VR 2025, 8 pages,. IEEE, 2025

[2] Yuta Itoh, Takumi Kaminokado, and Kaan Akşit, “Beaming displays,” IEEE TVCG, 27(5):2659–2668, 2021.

[3] Kaan Akşit, Yuta Itoh, “Holobeam: Paper-thin near-eye displays,” In 2023 IEEE Conference Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR) (pp. 581-591). IEEE, 2023.

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院情報学環

伊藤 勇太 特任准教授

大阪大学 産業科学研究所

中村 友哉 准教授

クラスター株式会社 メタバース研究所

廣井 裕一 リサーチサイエンティスト

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 計算機科学科

カーン・アクシット(Kaan Akşit) 准教授

学会情報

学会名:In Proceedings of the IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR) 2025

題 名:Slim Diffractive Waveguide Glasses for Beaming Displays with Enhanced Head Orientation Tolerance

発表者名:Yuta Itoh, Tomoya Nakamura, Yuichi Hiroi, and Kaan Akşit

研究助成

本研究は、科学技術振興機構(JST)「創発的研究支援事業(FOREST)(課題番号:JPMJFR206E・JPMJFR206K)」、同「先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)(課題番号:JPMJAP2327)」、日本学術振興会(JSPS)科研費「学術変革領域研究(A)(課題番号:JP20H05958)」・「基盤研究(B)(課題番号:JP23H03430(旧JP23K28120))」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)回折光学系

回折光学系は、光の進む方向を制御する特殊な構造です。光を曲げたり分けたりすることで、効率的に映像を伝えることができます。本研究では、回折光学系をウェーブガイドと組み合わせ、広い角度からの光を受け取り、安定した映像表示を実現しました。

(注2)ウェーブガイド

ウェーブガイドは、光を特定の方向に効率よく伝える透明な構造です。内部で光を反射させながら進めることで、目的地まで光をほとんど損失なく届けます。本研究では、この技術を利用して外部から投影された映像を受け取り、ユーザーの目に映し出しています。これにより、軽量で薄型のARメガネが実現しました。