―固体電解質界面(SEI)の構造と性能の関係を明らかに―

研究成果のポイント

- 環境負荷の少ないアンモニア合成法の1つとして注目される、リチウム媒介型の窒素―アンモニア変換反応において、電極表面に形成する固体電解質界面(SEI)※1の構造と変換効率の関係を初めて明確化

- 未解明であったSEI形成のプロセスを初めて直接観測した結果、電解液中のエタノールと水の配分がSEIの構造を決定づけており、アンモニア変換効率に影響を与えることを確認

- 肥料製造における化石燃料依存と温室効果ガス排出の抑制につながる代替技術として、新たな道筋を提示

概要

大阪大学産業科学研究所の片山 祐 准教授らの研究グループは、英国インペリアルカレッジロンドンの研究グループと共同で、窒素―アンモニア変換反応における固体電解質界面(SEI)の構造形成と性能向上の関係を世界で初めて明確化しました。

化学肥料に欠かせない主成分であるアンモニアの合成方法としては「ハーバー・ボッシュ法※2」が世界中で採用されていますが、高温・高圧を要する合成過程でのCO2排出量の多さなどが深刻な課題となっています。この製造方法に代わる環境負荷の少ないアンモニア合成法の1つとして注目されているのが、リチウム金属を用いた電気エネルギーによる常温・常圧での窒素―アンモニア変換反応による合成方法です。

今回の成果は、この反応の鍵となる固体電解質界面(Solid Electrolyte Interphase:SEI)について、その形成の過程や、最終的な構造への電解液(反応に使う液体)中のエタノールや水の影響について着目し、研究を行ったものです。

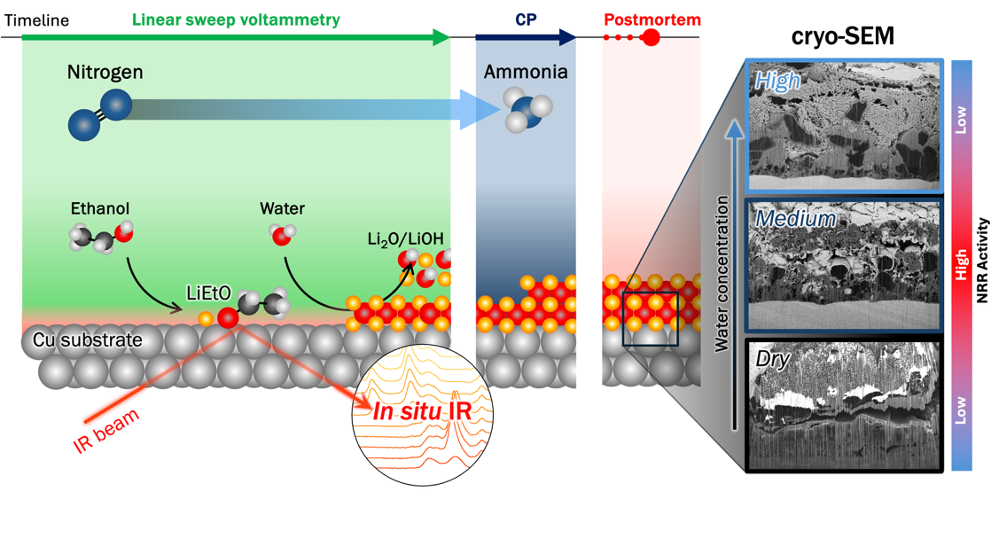

本研究では、その実験的な観察の難しさから未解明な部分の多いSEI形成のプロセスについて、in situ赤外分光法※3と低温走査電子顕微鏡(cryo-SEM)※4を用いて初めて直接観測し、特徴を明確化しました。その結果、SEIの初期成分としてエタノールの部分分解物(リチウムエトキシド)が重要な役割を持つこと、また、水との反応によって多層構造のSEIが形成されることを示しました。さらに、エタノールと水の配分をコントロールすることでそれらの構造が影響を受け、窒素―アンモニア変換効率※5が上昇し、アンモニア生成が有利となることも明らかになりました。この知見は、アンモニア合成効率を高めるSEI設計の実現に貢献するものです。

本研究成果は、英国王立化学会誌 『Energy & Environmental Science』(オンライン)(IF=30.8)に、7月14日(月)に公開されました。

アンモニアのクリーン電解合成は、カーボンニュートラル実現の鍵となる物質変換反応の1つです。本研究では、水と窒素という2つのありふれた材料から、アンモニアという基幹材料が電気化学的に合成される「反応場」としてのSEIに着目しました。インペリアルカレッジロンドンとの国際共同研究により、各機関の特徴のある測定法を連動させることで、電解液の組成が少し変わるだけでSEIの構造に明確な変化が現れることを初めて明らかにしました。これにより、電解液の組成がなぜ反応効率に大きな影響を与えるのか?という謎の一端を解明できたと思っています。本成果は、電解液設計により理想的な「反応場」としてのSEIを設計するための第一歩となるものです。今後は電解液をさらにチューニングすることで反応に有利なSEIを形成し、クリーンなアンモニア合成を実現したいと考えています。

研究の背景

肥料の主成分であるアンモニアは、「ハーバー・ボッシュ法」という方法により世界中の大規模プラントで作られています。しかし、このプロセスは高温・高圧を要するために大量のエネルギーと化石燃料が使用され、CO2の排出に繋がることから地球温暖化の原因の1つとも言われています。そこで、より小規模かつ環境にやさしい方法でアンモニアを作る技術が注目されており、今回のターゲットであるリチウム金属を用いた電気エネルギーによる常温・常圧での窒素―アンモニア変換反応(=リチウム媒介型の窒素―アンモニア変換反応)もそのうちの1つです。

この反応の最大のメリットは、太陽光や風力など再生可能エネルギー由来の電力との親和性です。電気化学的アンモニア合成法の中でも、運転条件が室温付近のものに限定すると、リチウム金属が反応を媒介する系が最も有望とされています。研究グループでは、リチウム二次電池の研究開発過程で培ったノウハウを活用し、リチウム媒介型の電気化学的常温・常圧アンモニア合成法を検討してきました。

このリチウム媒介型の窒素―アンモニア変換反応において鍵となるのは、SEIと呼ばれる電極表面上に形成される薄い膜で、これらが反応に必要となる窒素と水素イオンの電極への輸送を制御するため、反応選択性に大きく関与します。しかし、SEIの形成プロセスや最終的な構造に対する、電解液中の成分(エタノール、水など)の影響については未解明な点が多く残されています。

研究の内容

今回の研究でポイントとなるのは、(1) in situ赤外分光法によってSEIの形成過程を明らかにしたこと、(2) 低温走査電子顕微鏡(cryo-SEM)を用いて形成されるSEIの構造的な特徴を明確化したことの2つです。この新しい方法を組み合わせ、窒素―アンモニア変換反応の鍵となるSEI形成の仕組みを詳しく調べました。その結果、電解液中の「エタノール」と、「水(ごく微量でも)」が膜の構造に大きな影響を与えることを発見しました。

この2つの成分量のバランスを調整することにより、エタノールがまず膜の“たね”となる物質(リチウムエトキシド)をつくり、そこに水が反応して、2層構造のSEI(外側がスポンジのような層、内側がしっかりした層)に成長することが分かりました。このような形状をもったSEIができることで、窒素が通りやすく、余分な反応が起きにくくなる(=窒素―アンモニア変換効率が上昇する)ことも確認されました。

この知見は、アンモニア合成の選択性を高めるSEI設計の実現に貢献するものであり、SEI形成反応とその構造を直接関連づけた初めての報告です。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究は、SEI形成の初期反応と最終構造の関連を分子レベルで明らかにすることで、合理的なSEI設計への新たな指針を示したものです。今後、この知見をもとにした電解液設計により、「意図的に制御されたSEI」を設計することが可能になれば、窒素―アンモニア変換反応の選択性・効率を飛躍的に高めることが期待されます。これにより、再生可能エネルギーを活用した分散型アンモニア合成技術の開発が加速され、肥料製造における化石燃料依存からの脱却と温室効果ガス排出の抑制につながると期待されます。

特記事項

本研究成果は、7月14日(月)に英国王立化学会誌 『Energy & Environmental Science』(IF=30.8)(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“In situ spectroscopy reveals how water-driven SEI formation controls selectivity in Li-Mediated N₂ reduction”

著者名:Matthew Spry, Johannes Rietbrock, Olivia Westhead, Craig Burdis, Cindy Tseng, Asuka Morinaga, James O. Douglas, Michele Conroy, Yasuyuki Kondo, Yuki Yamada, Maria-Magdalena Titirici, Ifan E.L. Stephens*, and Yu Katayama*

DOI:https://doi.org/10.1039/D5EE01961C

なお、本研究は、NEDO クリーンエネルギー分野における国際共同研究開発事業(JPNP20005)、JST ASPIRE(JPMJAP2422)の一環として行われました。

用語説明

※1 固体電解質界面(SEI)

Solid Electrolyte Interphase の略で、電解液の分解により電極表面上に形成する薄い膜のこと。リチウムイオン電池の研究開発の中で存在が提唱され、その組成に応じてさまざまな機能をもつと言われている。SEIの組成は電解液の構成成分や組成を変化させることにより制御できると以前から言われているが、実験的な観察が難しく、理解がそれほど進んでいない。

※2 ハーバー・ボッシュ法

鉄系触媒上で、窒素と水素を 400–600度、200–1000 atmの超臨界流体状態で直接反応させることでアンモニアを生産する方法。本プロセスでのエネルギー消費量は、全世界のエネルギー消費量の数%を占めると言われている。

※3 in situ赤外分光法

化学反応が起こっている最中の分子の振動や結合の変化を、赤外光を使ってリアルタイム(in situ)で観測する分析手法。反応の進行を分子レベルで可視化することができる。

※4 低温走査電子顕微鏡(cryo-SEM)

試料を凍結状態で観察する電子顕微鏡技術。ナノスケールの微細構造を壊さずに観察でき、反応中にできた繊細な構造も詳細に捉えることができる。

※5 窒素―アンモニア変換効率

システムに流れた電流のうち、窒素―アンモニア変換反応(窒素還元反応)に使われた電流の占める割合から算出される。代表的な副反応としては、電解液の還元分解、(水が含まれている場合は)水の還元による水素発生反応などが挙げられる。

参考URL

片山 祐 准教授 ホームページ

https://sites.google.com/view/electrocatalysislab/home

研究者データベース

https://star-five.net/researcher_info/片山祐/

山田研究室(産業科学研究所 エネルギー・環境材料研究分野)

https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/eem/