発表のポイント

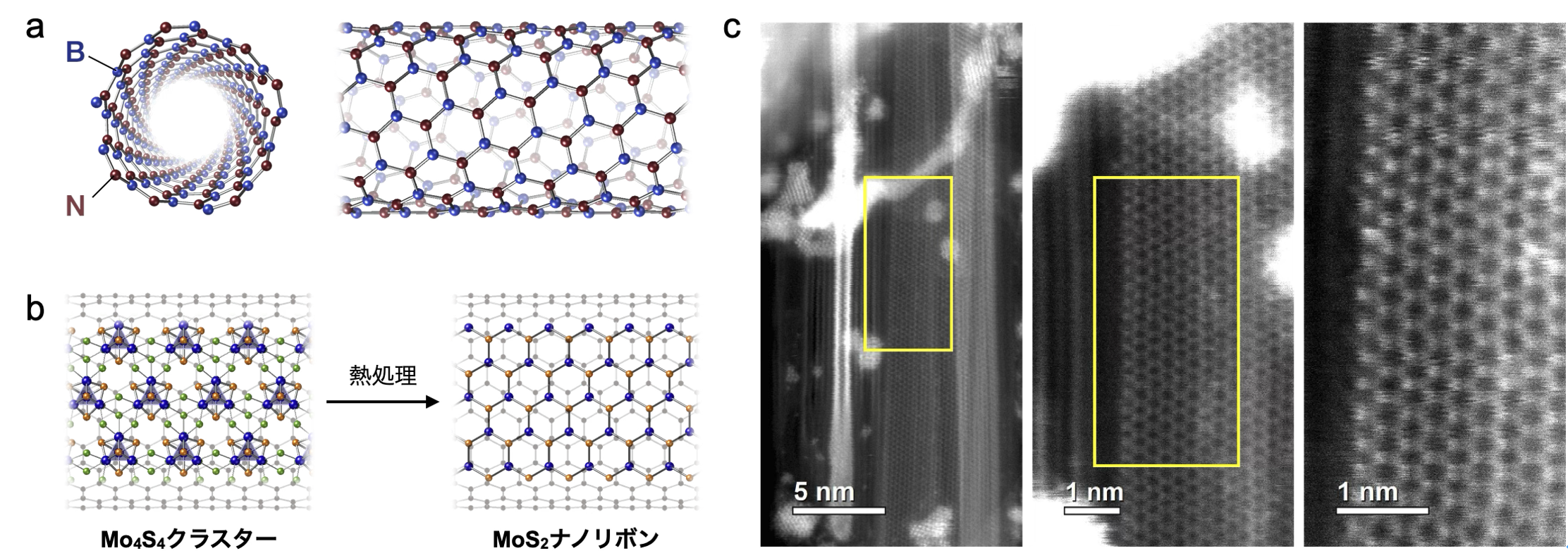

- 窒化ホウ素(BN)ナノチューブの内部に数ナノメートル幅のMoS₂ナノリボンを精密合成。

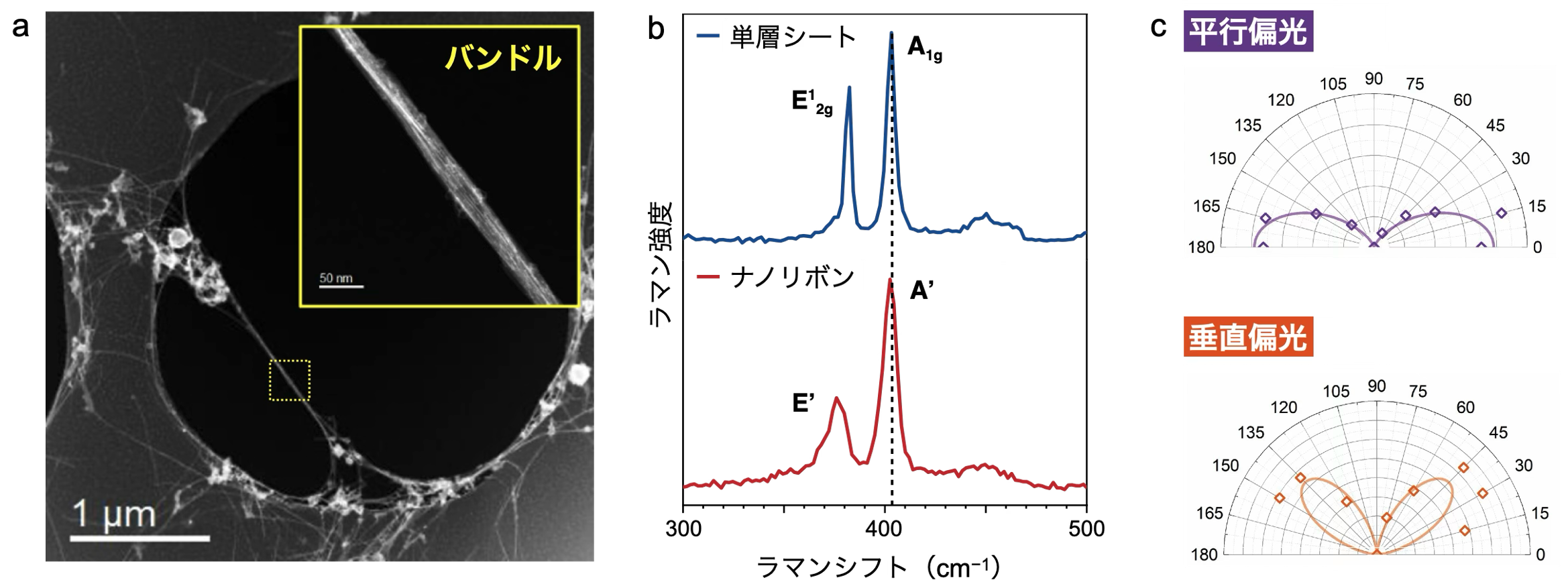

- 特定の結晶方位に伸長した二層構造が優先的に成長することを確認。ラマン分光により、強い光学異方性と顕著な引っ張りひずみを観測。

- 微細配線や高感度センサーの実現に向けた材料開発設計の指針となることに期待。

概要

東京大学大学院新領域創成科学研究科の中西勇介准教授、東京都立大学大学院理学研究科の田中拓実大学院生(研究当時)、古澤慎平大学院生(研究当時)、遠藤尚彦大学院生、名古屋大学大学院理学研究科の相崎元希大学院生(研究当時)、産業技術総合研究所材料・化学領域材料基盤研究部門の佐藤雄太研究グループ長、千賀亮典主任研究員、大阪大学産業科学研究所の末永和知教授、物質・材料研究機構ナノアーキテクトニクス材料研究センターの宮田耕充グループリーダーらの研究チームは、絶縁体かつ熱的・化学的に安定な窒化ホウ素(BN)ナノチューブ※1を反応場として利用し、数ナノメートル(10億分の1メートル)幅の二硫化モリブデン(MoS₂)ナノリボン※2を合成し、特徴的な原子配列と光学異方性※3を明らかにしました。MoS₂ナノリボンは次世代エレクトロニクスの基幹材料として有望なナノ物質です。

本研究成果は微細配線や高感度センサーの実現に向けた材料開発設計の指針になることが期待されます。この研究成果は、2025年9月23日付でアメリカの科学雑誌『Nano Letters』のオンライン速報版に掲載されました。

発表内容

近年、グラフェンや遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)※4といった原子1〜数層の厚みしかない二次元物質は、電子デバイスなどの分野で注目を集めています。これらの二次元シートを数ナノメートル幅に加工した「ナノリボン」は、幅やエッジの形状に応じて電子構造が大きく変化し、二次元シートには見られない物理現象の発現が期待されています。中でも二硫化モリブデン(MoS₂)などの半導体TMDのナノリボンは、シリコンに代わるトランジスタのチャネル材料として近年注目されています。しかし、このような次世代デバイスへの応用を実現するには、数ナノメートル幅の制御が必要であり、従来のリソグラフィー法※5では極めて困難で、欠陥が多い点が課題でした。また、カーボンナノチューブを鋳型(テンプレート)として活用する合成研究も報告されています。この方法は原子レベルで構造制御された精密なナノリボンを合成できるという利点があるものの、カーボンナノチューブ自体が金属的または半導体的性質を示すため、包接されたナノリボンの特性を直接評価できないという問題がありました。

本研究では、絶縁体かつ熱的・化学的に安定な窒化ホウ素(BN)ナノチューブをテンプレートとし、MoS₂ナノリボンを合成する手法を確立しました。BNナノチューブは、可視光領域に吸収帯を持たず、包接物の光学応答を妨げないため、MoS₂ナノリボンの固有物性の直接評価が可能です。研究チームは、まず気相反応※6によってBNナノチューブ内部に無機分子(Mo₄S₄)を内包し、さらに高温(〜900℃)で熱処理することにより、欠陥の極めて少ない数ナノメートル幅のMoS₂ナノリボンを合成しました(図1)。ナノリボンの直径はBNナノチューブの内径によって制御され、細いものでは1 nm程度の極細のナノリボンも確認されました。電子顕微鏡を用いた原子レベル構造観察により、直径に関わらず、ジグザグ方向に沿った二層構造が選択的に成長することが明らかになりました。研究チームは、ラマン分光※7により、合成したMoS₂ナノリボンが二次元シートや三次元結晶と類似した格子振動を示しながら、それらには見られない顕著な引っ張りひずみ(2%)がかかっていることを明らかにしました。ひずみによって結晶対称性や電子構造が変化し、発光波長や圧電応答などが変調する可能性があります。さらに、一次元構造に由来する強い光学異方性も確認されました(図2)。

本研究では、BNナノチューブを用いた極細TMDナノリボンの合成と構造・物性評価を可能にする材料開発設計の指針を確立しました。ナノリボンが示す光学異方性は偏光検出器などへの応用展開も期待されます。本手法は高い汎用性を持ち、さまざまな層状物質のナノリボンの合成に適用することが可能です。今後は輸送特性評価やナノスケールデバイス応用への展開が期待されます。

論文情報

雑誌名:Nano Letters

題 名:Confined Growth of Few-Nanometer MoS2 Nanoribbons with Optical Anisotropy in Insulating Nanotubes

著者名:Takumi Tanaka, Yuta Sato, Motoki Aizaki, Shinpei Furusawa, Ryosuke Senga, Kazu Suenaga, Takahiko Endo, Yasumitsu Miyata, and Yusuke Nakanishi*

DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c03638

URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c03638

研究助成

科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業さきがけ「JPMJPR23H5」、同 CREST「JPMJCR20B1、JPMJCR23A4」および創発的研究支援事業(FOREST)「JPMJFR213X」、日本学術振興会 科学研究費補助金「JP21H05232、JP21H05234、JP21H05235、JP22H00283、JP22H04957、JP23H01807、JP23H00277、JP24H00044、JP25K08442、JP25K22198」、野口遵研究助成金(NJ202408)、JKA機械振興補助事業(2025M-498)、東京都立大学 若手研究者選抜型研究支援の支援を受けて行われました。

用語解説

※1 窒化ホウ素(BN)ナノチューブ

窒素とホウ素からなる六員環ネットワークを円筒状に巻いたナノ物質。カーボンナノチューブ内の炭素原子が窒素とホウ素に置き換わった構造をとり、絶縁体としての性質を持つ。

※2 ナノリボン

グラフェン(炭素による二次元物質)などのナノシートをナノメートルサイズの細い幅に切り取った帯状(リボン状)の一次元物質。

※3 光学異方性

物質に光を照射したとき、光の進行方向や振動方向により光の性質(屈性率や透過度など)が変化する性質。液晶ディスプレイの材料などにも利用されている。

※4 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)

タングステンやモリブデンなどの遷移金属原子(M)と、硫黄やセレンなどのカルコゲン原子(X)で構成される層状物質。遷移金属(M)とカルコゲン(X)が1:2の比率で含まれ、組成はMX2と表される。単層は3原子厚のシート構造を持つ。近年、TMD半導体の単層が持つ優れた特性により大きな注目を集めている。

※5 リソグラフィー法

光や電子線を使って材料表面に微細なパターンを描き、その形を基板に転写する技術。半導体チップの製造などに不可欠であり、ナノ材料科学の研究ではバルク材料や二次元物質をナノワイヤーやナノリボンに加工する際にも用いられる。

※6 気相反応

気体状態にある物質同士、あるいは気体と固体表面との間で起こる化学反応。水素と酸素が反応して水ができるなどの燃焼反応や、気体の原料を加熱して薄膜やナノ物質を作る化学気相成長(CVD)などがあげられる。

※7 ラマン分光

物質に光を照射した際、一部の光がエネルギーを獲得したり失ったりして散乱されるラマン散乱という現象を利用して物質の内部を調べる分析手法。ラマン散乱を利用すると、原子や分子の振動の特徴がわかり、その物質の構造や応力、欠陥などの情報を非破壊で調べることができる。