研究成果のポイント

概要

大阪大学産業科学研究所の南谷英美教授、産業技術総合研究所マテリアルDX研究センターの中村壮伸主任研究員、岡山大学学術研究院異分野融合教育研究領域(AI・数理)の大林一平教授、東京大学大学院総合文化研究科の水野英如助教からなる研究グループは、アモルファスにおける力学応答の構造的要因を、数学のトポロジーを応用した手法によって明らかにしました。

アモルファス構造を持つ材料は、結晶とは異なる電気伝導特性や機械特性を持っており、太陽電池やコーティング材料など幅広く応用されています。アモルファスにひずみを加えると、ひずみに沿った変位以外に、不均一な原子の変位が生じます。これは非アフィン変形※4と呼ばれ、アモルファスにおける特徴的な力学応答です。非アフィン変形が大きい部分はゆがみやすく柔らかいと考えられますが、そこに構造的特徴があるかどうかは長らく未解明でした。その原因は、アモルファスの複雑な構造を特徴づけるために必要な、中距離秩序と呼ばれる多数の原子配置の絡み合いを抽出することが、結合距離や結合角度を解析する通常の手法では、困難だったためです。

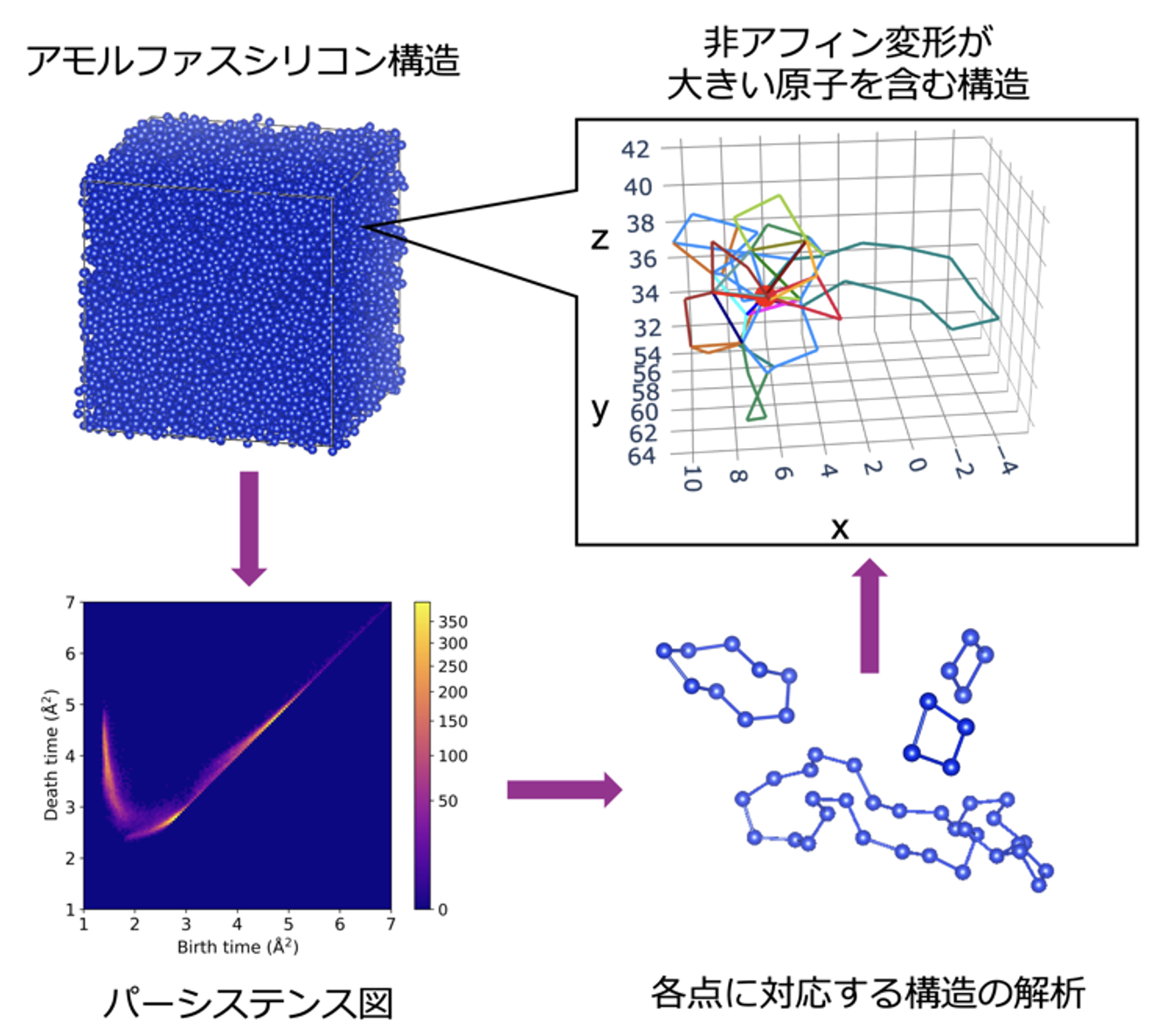

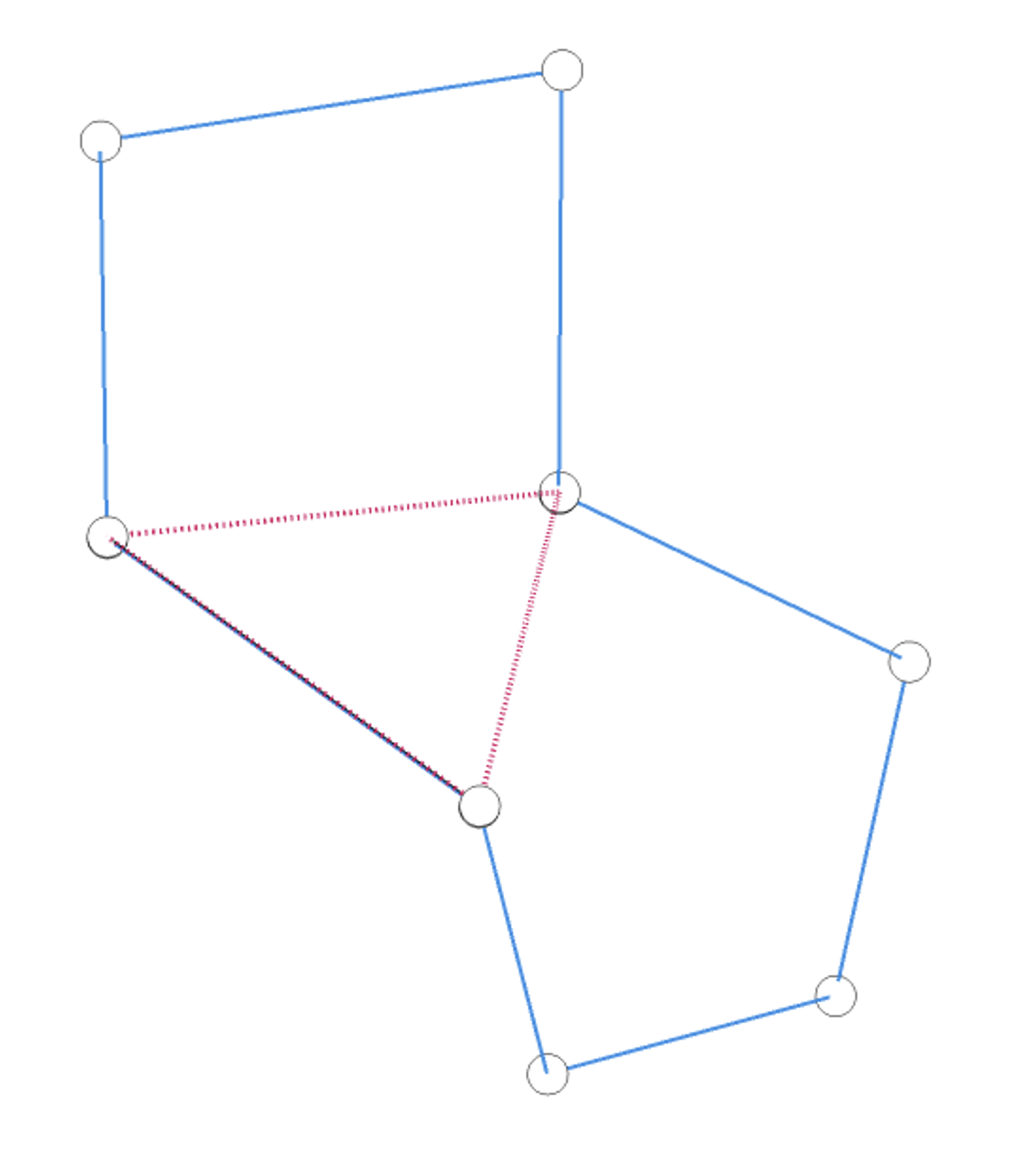

今回、研究グループは、トポロジカルデータ解析※5の一つであるパーシステントホモロジーを応用して、アモルファス構造内の中距離秩序に対応する原子が作る様々な大きさの「環」の情報を抽出し、それらと非アフィン変形の相関を調べました。その結果、非アフィン変形が起きやすい場所は、大きな環の中に辺の長さが乱れた小さな環が内包される、規則性と乱れが共存するような入れ子状の階層構造を持っていることが判明しました(図1)。

この成果により、どのような原子の配置がアモルファス材料の力学応答に重要なのかを、トポロジーから説明する道筋が示されました。今後、割れにくいガラスやしなやかで丈夫なアモルファス材料の設計に向けた、分かりやすい指針づくりに役立つことが期待されます。

本研究成果は、英国科学誌『Nature Communications』に、9月25日(木)18時(日本時間)に公開されます。

大きく動くためには何らかの制約も有用という結果は、人の活動にも通じる部分があるような気がして面白く感じています。多元素系のガラスなどへの拡張に加え、さらにいろいろな材料での汎用性を調べていきたいです。

研究の背景

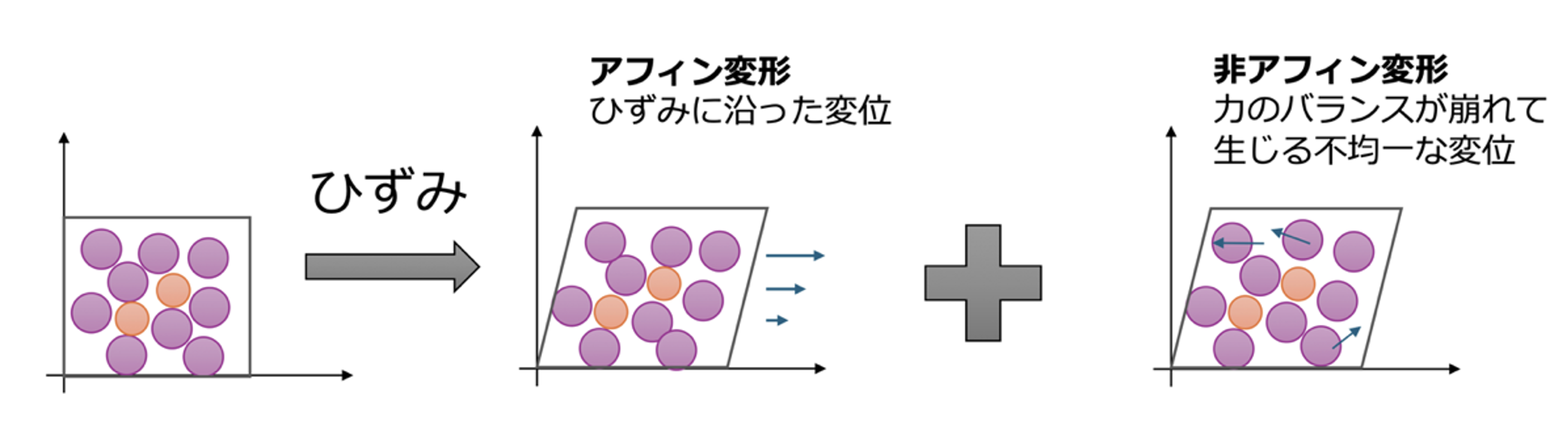

私たちの身の回りで使われるガラスなどのアモルファス材料は、力を加えた際に、材料全体の伸び縮みに素直に従う動き(アフィン変形)に加えて、それから外れて局所的にずれる不均一な動き(非アフィン変形)が生じ、原子の動きが場所によって不均一になる独特の応答を示します。アモルファス中のどの部分が非アフィン変形を生じやすいかには、何らかの構造上の理由があると考えられますが、アモルファスの構造自体の複雑さが、その解明を困難にしていました。

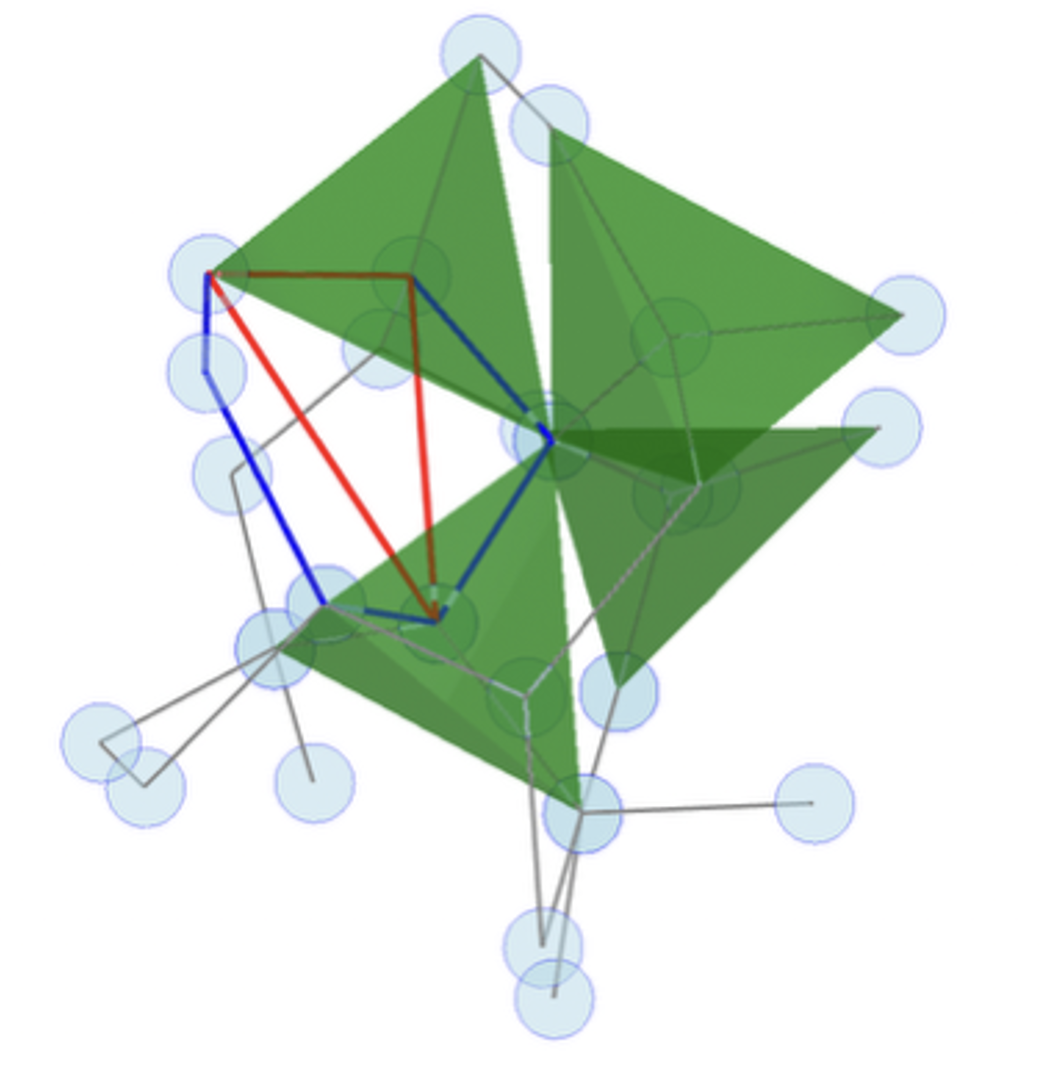

アモルファスの構造の最たる特徴は、中距離秩序と呼ばれる5〜20Å(オングストローム)程度のスケールで現れる、原子の繋がり方のパターンが存在することです。共有結合性ネットワークからなるアモルファスでは、原子が作る多面体同士の角度や連結の仕方がこの中距離秩序に対応しています(図2)。非アフィン変形を生じる箇所の特徴にも中距離秩序が関与していると考えられますが、多面体の繋がり方の情報は、原子間の結合長や角度の分布など、これまで用いられてきた指標では十分に記述することができませんでした。

研究の内容

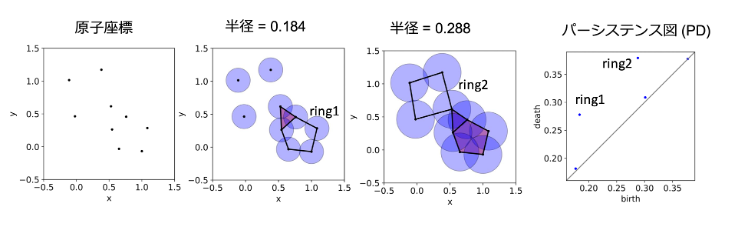

このような背景のもと、本研究グループは、近年、ガラスの中距離秩序構造解析に用いられているトポロジーの考え方を応用した、パーシステントホモロジーに注目しました。パーシステントホモロジーを用いると、原子の繋がり方の情報を様々なスケールの環や空隙の形成に読み替えて抽出することができます。

本研究では、従来法で構造特徴を捉えにくい共有結合性アモルファス材料の典型例として、アモルファスシリコンに着目しました。シミュレーションによって作製したアモルファスシリコンの構造において、パーシステントホモロジーで見出された環構造のうち、非アフィン変形が大きい原子を含むものがどのような特徴を持つのかを解析しました。

その結果、非アフィン変形が大きい原子の周辺では、図3に示すような大きな環構造の骨格の中に小さな環構造が内包された入れ子状の構造が存在することが判明しました。大きな環構造は、多数の多面体の繋がり方に制約が存在することを示しており、大きなスケールでの中距離秩序の存在に対応しています。一方、内包される小さな環構造は、ごく少数の多面体の繋がり方にしか関与しておらず、環を作る辺の長さにも乱れが存在します。このことは、大きな非アフィン変形を生じるには、中距離秩序と短距離の乱れの共存が必要であることを示しています。

さらに、見出した階層的な構造が存在する領域は、アモルファス材料内部の低エネルギー局在振動の空間分布とも重なっていることがわかりました。この発見は、アモルファスのユニバーサルな性質である「ボゾンピーク」と呼ばれる余剰な低周波振動と中距離秩序の結びつきを構造から理解する手がかりとなります。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、乱れだけではなく規則性が共存するような階層構造を持つことが、ゆがみやすく柔らかい、大きな非アフィン変形を生じる箇所の条件であるという、直感に反する結果が得られました。さらにこの階層構造は、局在振動といった他の熱的・機械的特性にも深く関係することが示唆されています。今回見出された、規則性と乱れの共存とそのトポロジーに基づいた記述という、アモルファス構造における新しい視点は、望ましい性質を持ったアモルファス材料のわかりやすい設計指針に役立つことが期待されます。

特記事項

本研究成果は、英国科学誌『Nature Communications』に、9月25日(木)18時(日本時間)に公開されます。

タイトル:“Persistent homology elucidates hierarchical structures responsible for mechanical properties in covalent amorphous solids”

著者名:Emi Minamitani, Takenobu Nakamura, Ippei Obayashi, Hideyuki Mizuno

DOI: 10.1038/s41467-025-63424-z

なお、本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「力学機能のナノエンジニアリング」領域(課題番号:JPMJPR2198)、同 創発的研究支援事業「データ・数理・因果で紐解く非晶質物質科学」(課題番号:JPMJFR236Q)、科学研究費補助金(課題番号:21H01816,23H04470, 22K03543,23H04495,19KK0068,20H05884,22H05106)、稲盛財団研究助成の助成を受けて実施されました。

また、分子動力学シミュレーションや構造解析については産業技術総合研究所の森下徹也主任研究員にご助言いただきました。

用語説明

※1 アモルファス

結晶のように原子が規則正しく並んだ状態ではなく、不規則に配列された状態。身の回りの代表例では窓ガラスや黒曜石が挙げられる。

※2 トポロジー

形状の繋がり具合を数学的に取り扱うことができる概念。原子・分子の構造に応用する場合には、原子の繋がり方に着目することに対応する。

※3 パーシステントホモロジー

トポロジカルデータ解析の代表的な手法の一つ。データとデータの繋がり方や、その結果生じるデータの中の「穴」に対応する構造を、データ点を中心にした球の半径を増やしていったときの被覆のされ方で定義する点に特徴がある(図4)。どのスケールで「穴」が発生または消滅するかを数学のホモロジーと呼ばれる概念を用いて定式化する。この方法により、様々なスケールでの、データが持つトポロジーの情報を得ることができる。

※4 非アフィン変形

図5に示すように、アモルファスにひずみを印加すると、ひずみに沿った原子の変位(アフィン変形)に加えて、原子間に働く力のバランスの崩れによって、不均一な原子変位(非アフィン変形)が生じる。

※5 トポロジカルデータ解析

トポロジーの考え方を応用したデータ解析手法の総称。データの繋がり方によって決まる環や空隙といった「穴」に対応する構造を、データの持つトポロジーと考えて定量化し、クラスタリングや回帰などの データ解析に応用することができる。