ポイント

- 光で分子の情報を調べる「分光画像」に対し、まわりの化学環境の類似性に注目する解析法を開発。

- 従来の「形の観察」や「化学情報だけ」の分析で得ることができなかった情報を捉えることに成功。

- 感度が低い・未知の物質パターンでも検出できるため、生体組織内の異物検出への応用に期待。

概要

北海道大学総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)・同大学電子科学研究所の小松崎民樹教授らの研究グループは、大阪大学大学院工学研究科の藤田克昌教授、京都府立医科大学大学院医学研究科の原田義規教授らと共同で、ラマン分光計測に対して、化学的な周辺環境を表す新しい尺度を定義し、それに基づいた新しい解析手法の開発に成功しました。この顕微鏡は、生体組織を光で調べて、「分子の種類や量」に関する情報を画像のように記録できます。ただし、従来の分析では「分子の種類そのもの」に注目するだけで、まわりの環境との関係はあまり考えられていませんでした。

今回、研究チームは、各点の分子情報とその周囲との違い(空間不均一性)を数値化し、それをもとに組織を分類する手法を開発しました。その結果、従来見えなかった病気の特徴や、化学的に目立たない異物を捉えることに成功しました。この成果は、従来困難だった「信号が弱い物質」や「未知の物質」を見つけ出す道を開きます。特に、アスベストやマイクロプラスチックの検出、腫瘍の中に局所的に存在する特殊な分子の発見などへの応用が期待されます。

なお、本研究成果は、日本時間2025年10月13日(月)公開のScientific Reportsにオンライン掲載されました。

背景

あなたは住む場所をどのように決めましたか。同じ駅や職場・学校の近くでは同じ会社の社員や同じ学校に通う学生が集まる傾向にあります。一方で山の中にポツンと家を建てて自給自足する暮らしを好む方々も一定数います。多くのデータは地理的・空間的な背景を考えることで、類似するパターンや空間的な構造を明らかにしたり、地域内の多様性を理解したりすることができます。前者は空間的に隣接する環境が似ている状況に、後者はその逆でその家は周囲の環境とは異なっている状況になります。

生体内でもタンパク質や脂質などの分子は無秩序に散らばっているのではなく、特定の機能を効率的に果たすために空間的な構造を形成しています。例えば、肝臓では脂肪などが広く分布する一方で、ビタミンAは特定の領域に集中的に蓄積されており、肝臓が損傷した際に修復や進行に大きく関わることが知られています。

このような生体組織内の分子の種類や分布を調べるためにラマン分光顕微鏡※1を使用することができます。ラマン分光顕微鏡は試料から生じる特異な光(ラマン散乱光)の波長を細かく分けて観察します。それぞれの波長は「分子の種類」を、そして光の強さは「分子の量」を反映するために、どの分子がどこにどれだけあるのかを知ることができます。得られる画像は通常の写真に似ていますが、その情報量は圧倒的に豊富です。一般的な写真は「赤・緑・青」の三つの光の情報しか持たないのに対し、ラマン分光顕微鏡で得られる画像データは、ピクセルごとに数百種類もの詳細な色(波長)の情報を含んでいます。

この画像データでは、一つ一つのピクセルが数百もの特徴量(波長ごとの散乱された光の強さ)を持っており、このような多次元のデータを「スペクトル」と呼びます。多変量解析という手法を用いると、スペクトルの違いを読み解き、「このピクセルはビタミンAが多い」といった形で、化学的な性質に基づいて画像を色分け(グループ分け)することができます。ただし、これまでの解析は「ジグソーパズルのピース単体の絵柄だけを見て分類する」ようなものでした。各ピクセル(ピース)が持つ化学情報だけに着目し、そのピースが本来置かれている場所や、隣のピースとの関係性といった空間的な文脈は無視されてきました。

研究手法

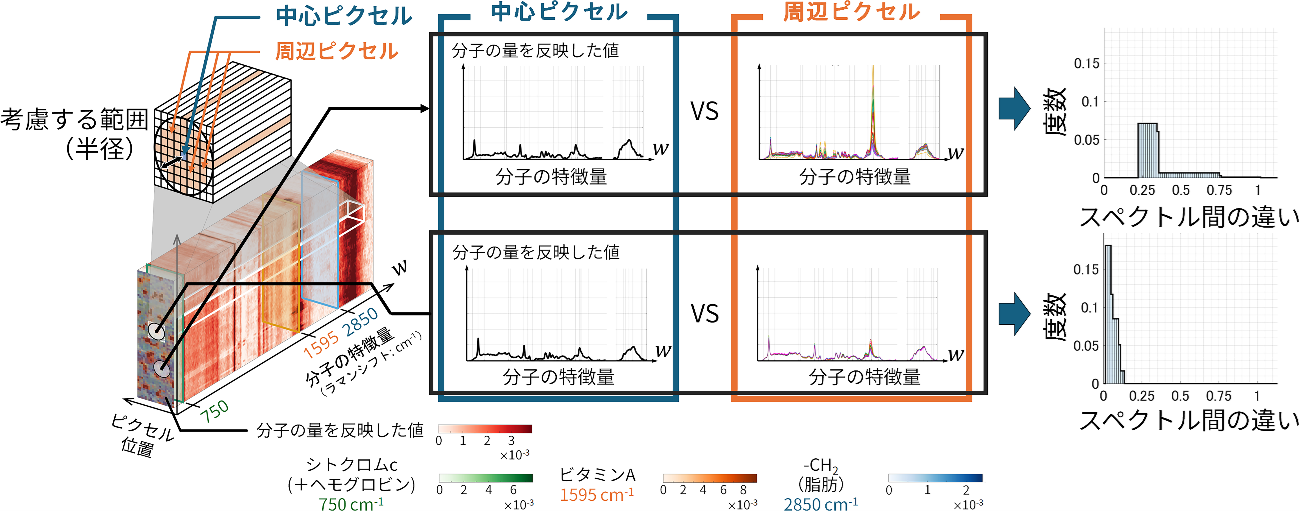

本研究では、あるピクセルとその周辺という局所的な範囲に含まれるスペクトル同士を比較し、その「違い」そのものを「空間不均一性」と新たに定義しました(図1)。これにより、個々のスペクトルの特徴だけでなく、範囲内にある多数のスペクトルの「ばらつき」度合いを定量的に評価することが可能になります。この「スペクトル間の違い」を数値化し、各ピクセルが持つ「違いのデータ群」からヒストグラム(分布図)を作成し、そのヒストグラムの形状に基づいてグループ分け(分類)を行いました。

分類には「情報ボトルネック法※2」と呼ばれる情報理論的な手法を応用しました。この手法の利点は、分類が難しい曖昧なデータに対して「グループAに60%、グループBに40%所属する」といった柔軟な割り当てが可能な点です。これにより、測定誤差によってデータが誤ったグループに分類されることを防ぎます。さらに、分類の「細かさ」を数値で制御できるため、ノイズレベルを超えた過剰で無意味な分割を避けることもできます。

研究成果

本研究では、開発した新手法を実際の医療課題に応用するため、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)※3を持つラットの肝臓組織をラマン分光顕微鏡で計測・解析しました。高脂肪食を与えた後に軽度な「非アルコール性脂肪肝(NAFL)」と、より重度な「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)※4」の状態になった肝臓を用い、病理医による病理診断の結果と研究グループによる解析結果を比較しました。

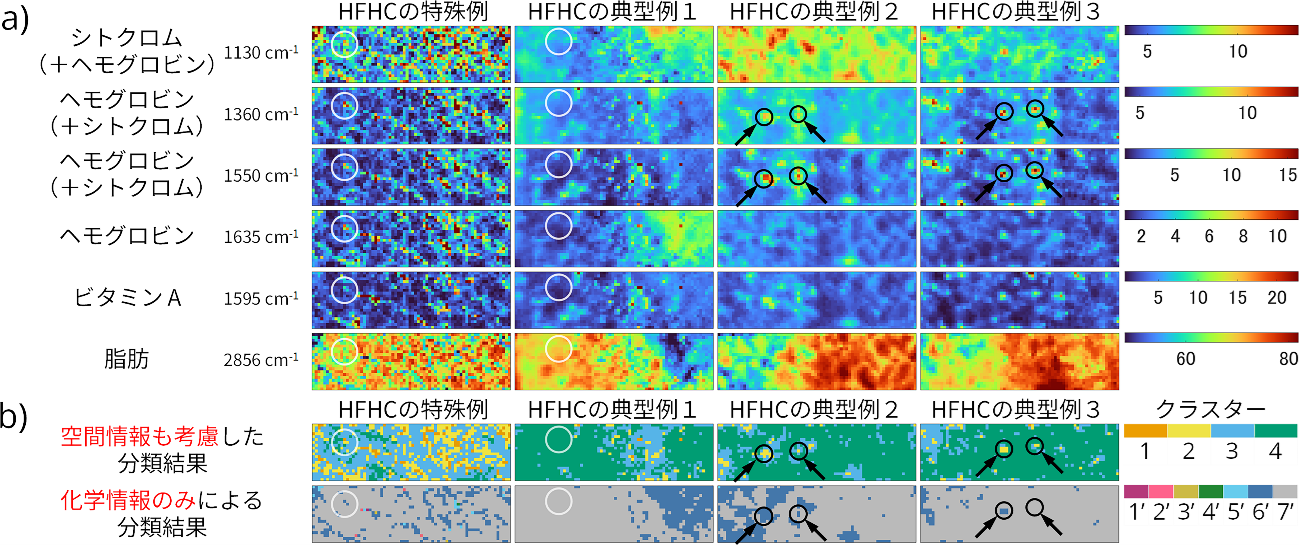

提案手法による解析の結果、重度であるNASHの組織では局所的な化学環境が「空間的に均質」であると確認されました。軽度なNAFLと診断された組織の一部にも、NASHで見られる均質なパターンが既に現れていました。この知見は、染色された組織の形態情報に基づいて判断される顕微鏡観察や、化学情報のみの従来解析では見過ごされていました。さらに、従来法(化学情報)と本手法(空間情報)の結果を比較分析したところ、特定の分子の増減と、局所的な化学環境の均質化が同時に進行することを突き止めました。加えて、一部のNASH組織ではこの傾向から外れる部分が見つかりました。分子の分布図と分類結果を比較すると、そこには空間的に不均一に分布する血液が存在しており、従来法では特徴づけるのが困難でした(図2)。

本研究で提案した手法は、一見すると均質に見える組織の中から、従来の化学分析だけでは得ることができなかった空間的な特徴の違い(異質性)や、特定の分子(血液など)の存在を鋭敏に捉えることができることを示しました。

a) 各分子の分布図。ラマン分光顕微鏡で撮像したシトクロム・ヘモグロビン・ビタミンA・脂質の分布図。画像が明るい(強度が高い)場所ほど、その分子が多く存在することを示す。左下の「特殊例」の組織や、右下の「典型例」内の黒丸で囲んだ部分では、ヘモグロビンが特徴的に分布していることが見て取れる。

b) 新旧手法による解析結果の比較。上段は、本研究で開発した空間情報も考慮する新手法による解析結果。色の違いは「化学環境の均一さ」を表しており(インデックスが大きくなるほどより均一である)、ヘモグロビンが特徴的だった「特殊例」や黒丸部分は、周囲と異なる不均一な領域(青色)として明確に識別されている。下段は、従来の化学情報のみによる解析結果。色の違いは主に「脂肪の量」を反映しており(インデックスが大きいほどより脂肪が多い)、ヘモグロビンが疎に分布していた領域は、周囲の脂肪が多い領域と似たクラスターに分類されて識別できていない。特に特殊例ではほとんど同じクラスターに属していて区別できていないことが分かる。

今後への期待

2023年6月、本研究で対象とした疾患であるNAFLD/NASHは、「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)/代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)」という新しい疾患名に変更されました。診断基準は非常に似ているため、本研究で得られた「局所的な化学環境の均質化」といった知見は、新しい疾患基準における病状の理解や診断にも貢献できると考えています。

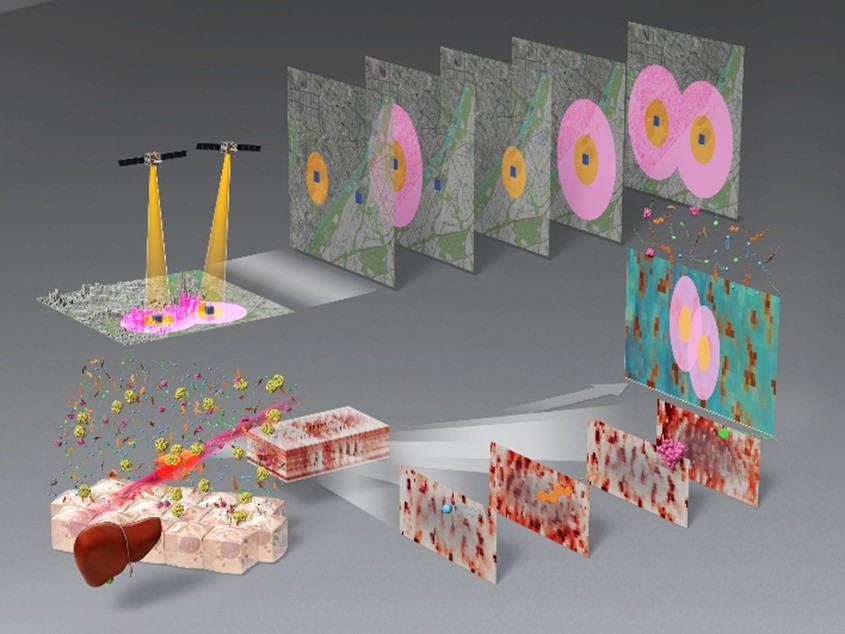

本手法は、分析するスケール(範囲の広さ)を調節することで、生体組織内に潜む特定の形状を持つ異物の検出という、全く異なる問題にも応用できます。

例えば、健康被害が懸念されるアスベストやマイクロプラスチックなどがその対象です。たとえ異物から放たれる信号が非常に弱い場合や、その分子の正確な特徴(スペクトル)が未知な場合でも、本手法は異物の周囲に生じる「化学環境のわずかな乱れ」を捉えることで、その存在をあぶり出すことが可能になります。

謝辞

本研究成果は日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 基盤研究(B)JP25287105(小松崎民樹)、JSPS挑戦的萌芽研究JP25650044(小松崎民樹)、科学技術振興機構(JST)次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2119(近藤僚哉)、JST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)JPMJPF2009、JST戦略的創造研究推進事業JPMJCR1662(小松崎民樹、藤田克昌、原田義規)、JST・CREST JPMJCR2333(小松崎民樹、藤田克昌)、及び北海道大学、東北大学、東京工業大学、大阪大学、九州大学の5附置研究所のネットワーク型による文部科学省・物質・デバイス領域共同研究拠点「人・環境・物質を架橋するオープンイノベーションのためのダイナミックアライアンス」研究プログラム(原田義規)の支援の下で実施されました。

論文情報

論文名 Integrating spatial and chemical information enhances differentiation of non-alcoholic steatohepatitis states in Raman imaging(空間-化学情報がラマンイメージングにおける非アルコール性脂肪肝炎の鑑別能力の向上させる)

著者名 近藤僚哉1、水野雄太1,2,3、望月健太郎4、橋本剛佑4,5、Jean-Emmanuel Clement3、熊本康昭4,7,8、藤田克昌6,7,8、原田義規4*、小松崎民樹1,2,3,8,9*

(1北海道大学大学院総合化学院、2北海道大学電子科学研究所、3北海道大学総合イノベーション創発機構化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)、4京都府立医科大学大学院医学研究科、5関西学院大学生命環境学部生命医科学科、6産業技術総合研究所先端フォトニクス・バイオセンシングオープンイノベーションラボラトリ、7大阪大学大学院工学研究科、8大阪大学先導的学際研究機構、9大阪大学産業科学研究所(SANKEN)※研究当時)*責任著者

雑誌名 Scientific Reports(自然科学の専門誌)

DOI 10.1038/s41598-025-17495-z

公表日 2025年10月13日(月)(オンライン公開)

用語解説

※1 ラマン分光顕微鏡 … ラマン散乱とは、入射光が分子の振動と相互作用することにより、入射光とは異なる振動数の光が散乱される現象を指す。このときの振動数の差は分子内の化学結合の種類によって変化する。ラマン散乱光を振動数ごとに分光し、その強度をプロットしたものがラマンスペクトルである。ラマンスペクトルを計測する(ラマン分光法)ことで、物質の構造や化学的性質を調べることができる。さらに、ラマン分光法と顕微鏡を組み合わせることで、微小領域における物質の組成を分析することが可能。入射光を試料上で走査すれば、領域全体にわたるラマンスペクトルの分布を得ることもできる。

※2 情報ボトルネック法 … 情報ボトルネック法は、通信理論で使われる「レート歪み理論」を応用した新しいデータ解析法である。レート歪み理論では、許容する歪みに応じてデータをどの程度まで圧縮できるかを求めるものである。データを「ただの距離」ではなく「どれくらい似ているか」という変数を導入し、確率分布が似ている度合いが高いもの同士を同じグループに分け、一つのデータが「このグループに入る可能性〇%」のように分類される。例えば、光のスペクトルデータを比べるとき、空間的に周りとの違いを数値に変え、その関係から分類できる。

※3 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD) … NAFLDは、肝脂肪化(一般に肝細胞の5%以上)があり、多量の飲酒や他の肝疾患を除外したときに用いる診断概念である。2023年以降は用語が見直され、MASLD(代謝異常関連脂肪性肝疾患)という、脂肪の蓄積に肥満・2型糖尿病・脂質異常症などの代謝リスクを重視する新しい枠組みへの移行が進んでいる。

※4 非アルコール性脂肪肝炎(NASH) … NAFLDの中でも炎症や肝細胞障害を伴う進行型で、放置すると線維化〜肝硬変・肝がんのリスクが高まることが知られている。名称は現在MASH(代謝異常関連脂肪肝炎)へ置き換えられており、代謝リスクの管理と早期の重症度評価(とくに線維化の把握)が重要である。