研究成果のポイント

概要

大阪大学産業科学研究所の近藤靖幸助教、山田裕貴教授らと、ダイキン工業株式会社の山崎穣輝博士らの研究グループは、リチウムイオン電池の負極に用いられる黒鉛の充放電反応を設計する上で、「電解液中のリチウムイオン化学ポテンシャル」(リチウムイオンの安定性)が重要な指標であることを世界で初めて明らかにしました。

リチウムイオン電池の高性能化に向けた新たな電解液を用いた電池の開発においては、黒鉛負極の充放電反応を良好に起こすことが条件となっています。そのためには、リチウムイオンを溶媒から分離させ(脱溶媒和※3)、黒鉛へ挿入させる必要があります。しかし、それを可能にする電解液の定量的な設計指針はこれまで見出されておらず、新規電解液の開発は経験則に基づいた手探りの状態で進められていました。

今回、研究グループは、電解液中のリチウムイオンの化学ポテンシャルがその定量的指標となることを発見しました。さらに、化学ポテンシャルの概念に基づく電解液設計により、新たに検討したフッ素化エーテル溶媒が黒鉛負極と適合する次世代電解液溶媒候補として有望であることも実証しました。これらの研究成果により、これまで行われてきた手探りの電解液探索から脱却し、数値に基づく合理的な新規電解液設計が可能になり、リチウムイオン電池の高電圧化や安全性の向上が期待されます。

本研究成果は、国際学術誌 『Advanced Materials』(インパクトファクター26.8)に、2025年10月25日に公開されました。

今回の研究では単なる新材料の開発にとどまらず、リチウムイオン電池の充放電反応を支配する因子の理解を深めることができたと考えています。我々の研究が今後の電池研究開発を加速し、世の中のエネルギー・経済問題解決の一助になればと願っています。

研究の背景

乾電池のような使い捨ての一次電池に代わり、スマートフォン、ノートパソコン、電動工具、電気自動車など幅広い分野で普及し、現代社会を支えているのがリチウムイオン電池です。軽量で大容量という特性を持ち、充電して繰り返し使える利便性と相まって、私たちの生活に欠かせない存在となっており、さらなる高性能化、安全性向上などが強く期待されています。

リチウムイオン電池は、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで、充放電を繰り返す仕組みになっています。充電時には、リチウムイオンが正極から電解液を通って負極へ移動し、放電時には逆の反応が進行します。リチウムイオン電池の高性能化にはこの電解液が重要ですが、現行のスペックには限界があり、新規電解液の抜本的な設計が鍵となります。

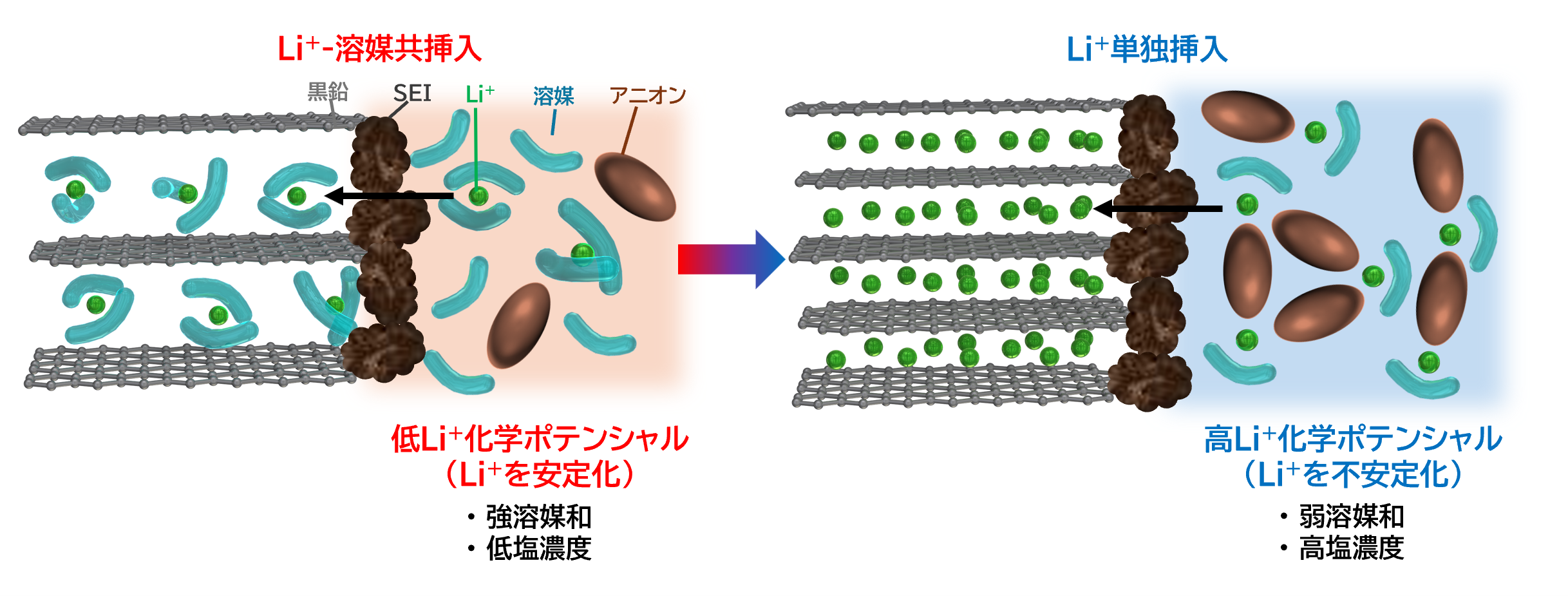

これまで、新規電解液の設計においては、負極である黒鉛の充放電反応を良好にすることが難しく、大きな課題となっていました。具体的には、黒鉛負極の充放電反応として脱溶媒和したリチウムイオンの挿入脱離反応を起こす必要がありますが、新しい電解液溶媒を用いた際には、リチウムイオンからの脱溶媒和が難しく、リチウムイオンと溶媒が一緒に黒鉛へ挿入する反応(溶媒共挿入※4)が進行することがほとんどでした。現行のリチウムイオン電池には、リチウムイオンの脱溶媒和を促す固体電解質界面(SEI)※5を黒鉛負極上に生成する炭酸エチレンを主溶媒とした電解液が用いられてきましたが、燃焼性や高電圧耐性、高温安定性などの問題を抱えており、電池の安全性や性能向上に向けたボトルネックとなっています。近年では、黒鉛負極に適合する炭酸エチレンフリーの次世代電解液として、弱溶媒和電解液や塩濃度を高めた高濃度電解液などが見出されてきました。しかし、黒鉛負極の充放電反応と電解液組成の関係は明らかになっておらず、電解液開発は、定性的・経験則的な知見に基づいた手探りのアプローチにとどまっていました。

研究の内容

今回の研究では、黒鉛負極の充放電反応の決定要因として、電解液中のリチウムイオンの化学ポテンシャル(安定性)に着目しました。様々な電解液中でのリチウムイオンの化学ポテンシャルを評価し、黒鉛へのリチウムイオン挿入か溶媒和リチウムイオン共挿入のどちらが進行するかの関係性を調べました。その結果、化学ポテンシャルが低い場合にはリチウムイオンが脱溶媒和されず、溶媒も黒鉛に共挿入する問題が起こる一方、化学ポテンシャルを一定以上に高めることで、脱溶媒和が起こり黒鉛へのリチウムイオン単独挿入が良好に進むという関係を実験的に明らかにしました。

このリチウムイオン化学ポテンシャルと充放電反応の相関は、反応の支配因子として従来考えられてきたSEIとの相関よりも高いものでした。さらに、リチウムイオン化学ポテンシャルの概念に基づき、新たに検討したフッ素化エーテル溶媒が、黒鉛負極の良好な充放電反応を可能にすることを実証し、有望な次世代電解液材料として提示しました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究により、試行錯誤しながら行われてきた従来の電解液材料探索から脱却し、明確な数値基準(リチウムイオン化学ポテンシャル)に基づく合理的な電解液材料設計が可能になります。新電池の設計段階で、リチウムイオン化学ポテンシャルをマテリアルズインフォマティクス※6に組み込むことなどにより、黒鉛負極にも適合する高性能電解液かどうかをあらかじめ予測でき、電池開発プロセスの飛躍的な高効率化が期待されます。これにより、例えば、電気自動車や再生可能エネルギーの貯蔵装置、データセンター用無停電電源など、電池を大量に使う社会インフラでの「高性能化」「長寿命化」「安全性向上」の加速に繋がります。

特記事項

本研究成果は、2025年10月25日に国際学術誌 『Advanced Materials』 (インパクトファクター26.8)にオンライン掲載されました。

タイトル:“Electrolyte Li+ Chemical Potential Correlates with Graphite Negative Electrode Reactions in Lithium-Ion Batteries”

著者名:Yasuyuki Kondo, Haruna Nakajima, Yu Katayama, Nao Kobayashi, Shinya Otani, Akinori Tani, Shigeaki Yamazaki and Yuki Yamada

DOI:https://doi.org/10.1002/adma.202514060

また、本研究成果は、2025年11月18日~20日にウインクあいちにて開催される『第66回電池討論会』にて発表されます(講演番号:2E14)。

なお、本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業学術変革領域研究B(23H03824, 23H03827)の一環として行われました。

用語説明

※1 リチウムイオン電池

高エネルギー密度を有する二次電池の一種である。電子デバイスから電気自動車に至るまで幅広い用途で実用化されている。リチウムイオン電池の構成材料としては、正極にリチウム含有遷移金属酸化物を、負極に黒鉛を、電解液にリチウム塩を炭酸エチレンなどの有機溶媒に溶解させた電解液が一般的である。充放電時にはリチウムイオンが正極と負極間を移動し、脱溶媒和したリチウムイオンが正極や負極へ挿入脱離する。

※2 リチウムイオン化学ポテンシャル

リチウムイオンの部分モルギブズエネルギーのことであり、ある系中(電解液中など)でリチウムイオンがどれだけ安定に存在しているかを示すものである。電解液中ではリチウムイオンには有機溶媒分子やアニオンが配位した状態(溶媒和構造)となっている。溶媒和構造によって、リチウムイオンの安定性、つまり化学ポテンシャルが異なる。例えば、有機溶媒やアニオンの配位力が強いほど、リチウムイオン化学ポテンシャルが低くなる。

※3 脱溶媒和

リチウムイオン電池の充放電に伴い、正極や負極材料へ電解液からリチウムイオンが挿入する際に、リチウムイオンに溶媒和した電解液溶媒が外れる現象。脱溶媒和したリチウムイオンが層状の電極材料に挿入脱離する際の膨張収縮は小さいため、可逆性の高い充放電が可能となる。

※4 溶媒共挿入

リチウムイオン電池の充電時に、黒鉛負極にリチウムイオンと溶媒がともに挿入する現象。溶媒共挿入が起こると、黒鉛の膨張収縮が大きく、黒鉛層の剥離等により容量劣化を引き起こす。

※5 固体電解質界面(SEI)

リチウムイオン電池の負極表面に形成される不働態被膜の一種。初回充電時に電解液成分が負極上で犠牲的に還元分解することで、電子絶縁性かつリチウムイオン伝導性の表面被膜である固体電解質界面が形成される。その結果、電解液の還元分解や溶媒共挿入による黒鉛の剥離を抑制することができる。

※6 マテリアルズインフォマティクス

AI(人工知能)やデータ解析の技術を活用して、新しい材料を効率的に設計・開発する手法のこと。