研究成果のポイント

概要

近年、AIチップや高性能パソコンなどの半導体は飛躍的に進化し、その利用は世界中で急速に拡大しています。ところが、性能の向上に伴い発熱量も急増しており、半導体部品が生み出す熱をいかに効率よく逃がすかが深刻な課題となっています。チップの過熱は性能の低下や故障、寿命の短縮を招くため、「より小さく、より効率的に冷やす技術」の開発が世界的に求められています。

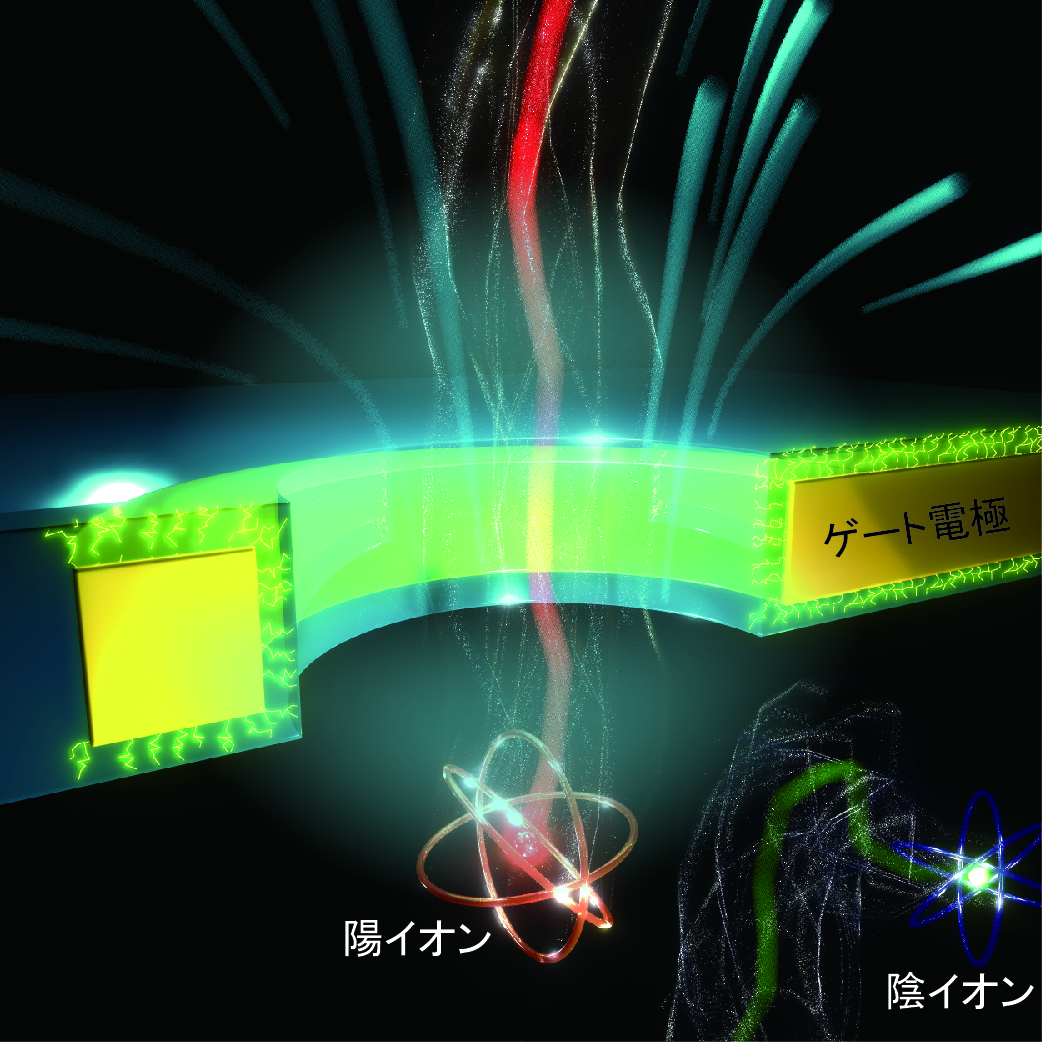

大阪大学産業科学研究所の筒井真楠准教授・川合知二招へい教授、東京大学大学院工学系研究科の大宮司啓文教授・徐偉倫准教授、産業技術総合研究所の横田一道主任研究員、イタリア技術研究所(IIT)のDenis Garoli研究員による国際共同研究チームは、ナノメートルサイズの微小な孔(ナノポア)内のイオンの流れを利用して、温度を自由に上下させることのできるナノデバイスを開発しました。

本研究では、固体ナノポアにゲート電極を備えた構造を用い、電圧をかけてナノポア内を陽イオンだけが一方向に流れるように制御しました。そしてこの特殊なイオンの流れにより、水の温度を室温よりも低い温度に冷やすことに成功しました(図1)。さらに、電圧の向きを反転させることで、同じデバイスで冷却だけでなく加熱も行えることを示しました。この技術は、最近のAIブームの流れで深刻化している半導体の「熱」の問題を解決する、新しい冷却技術として期待されます。

本研究成果は、米国化学会が発刊する『ACS Nano』にて、11月25日(現地時間)に公開されました。

ペルチェ素子では電子が担っていた冷却機能を、トランジスタの仕組みを使って液体中のイオンで実現できることを示すことができました。今後は本手法を発展させ、半導体チップ上で動作する極薄の冷却デバイスの実現を目指していきたいと思います。

研究の背景

近年、半導体性能の向上に伴い深刻化する発熱量の課題解決に向けて、「より小さく、より効率的に冷やす技術」の開発が世界的に求められています。中でも、チップ内部に微細な水路を形成し、水を流して熱を運び出す「水冷(マイクロ流体冷却)」の方式が注目を集めています。限られた空間で高い冷却性能を発揮できることから、次世代の半導体冷却技術として大きな期待が寄せられています。

熱を電気の力で制御する技術として知られるのが「ペルチェ素子」です。これは電子が熱を運ぶ性質を利用したもので、異なる半導体を接合して電流を流すと、一方が冷却され、もう一方が加熱されます。静音で小型化しやすいため、カメラや電子機器などにも幅広く用いられています。

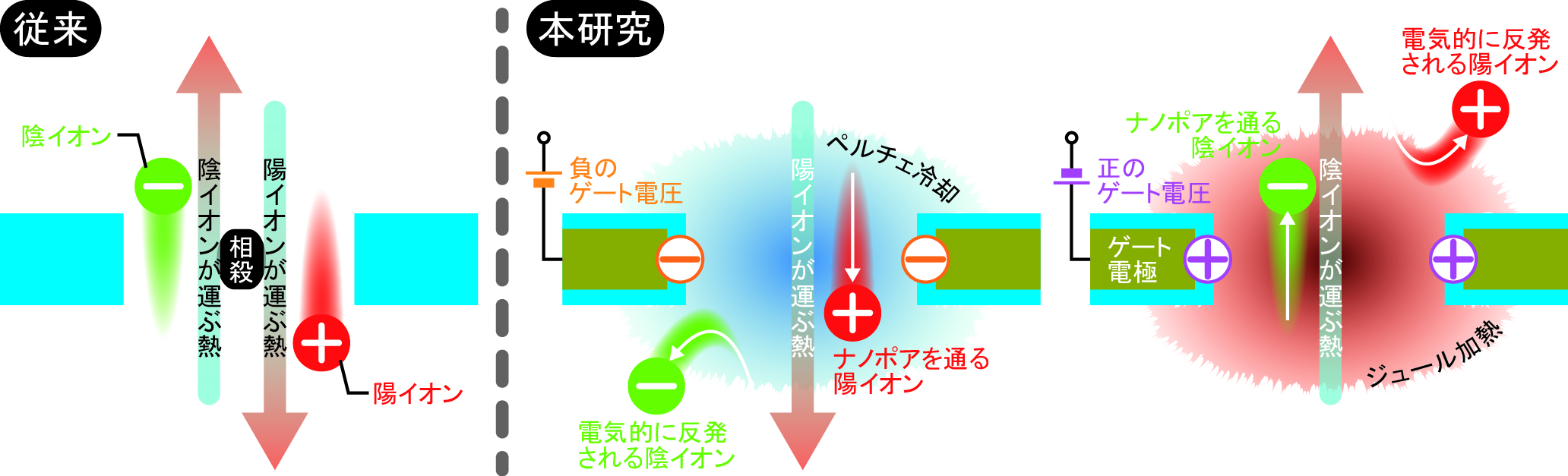

一方、研究チームが新たに着目したのは「水の中を流れるイオン」です。食塩水のような電解質溶液には、プラスの電気をもつ陽イオンとマイナスの電気をもつ陰イオンが含まれています。もしこのうちの一方だけを選んで一方向に流すことができれば、半導体中の電子と同じようにイオンが熱を運び、「イオン版ペルチェ効果」ともいえる冷却が起こるはずです。この効果をマイクロ流体冷却と組み合わせれば、水が流れるチップ内部で局所的に温度を制御し、より高効率な冷却を実現できる可能性があります。

しかし、通常の水溶液では陽イオンと陰イオンがほぼ同数存在するため、電圧をかけても互いの動きが打ち消し合い、熱を移動させる効果はほとんど現れません。そこで研究チームは、ナノメートルスケールの極小な孔「ナノポア」に注目しました。このナノポアを通すことで、水の中でも特定のイオンだけを選んで通す“イオンの片道通行路”を作り出すことができるのです。こうして今回実現したのが、イオンの流れを使って温度を自在に制御する新しい冷却の仕組みです。

研究の内容

本研究チームは、直径およそ70ナノメートルという極めて小さなナノポアを、シリコンなどの固体膜に加工して作製し、その周囲にゲート電極を組み込んだデバイスを開発しました。このナノポアを塩水で満たし、ゲート電極にマイナスの電圧を加えることで、ナノポアの側壁に負の電荷を帯びさせました。その結果、同じくマイナスの電荷を持つ陰イオンは側壁から電気的に反発されてナノポアを通れず、プラスの電荷を持つ陽イオンだけが通過できる状態が実現されました。このように、トランジスタの仕組みに似た方法を用いて、ナノポア内壁の電荷状態を制御し、ナノポア内のイオンの流れを自在にコントロールすることが可能になりました。

次に、ナノポアのすぐ近くにナノスケールの小さな温度計を設置し、陽イオンが一方向に流れたときにナノポア周囲の温度がどのように変化するかを測定しました。その結果、陽イオンの流れによってナノポア周辺の水温が室温よりも低くなることを確認しました。これは、陽イオンがナノポアの片側から反対側へと熱を運び、その周囲を冷やす「イオン版ペルチェ効果」と呼べる現象です。この冷却効果は、ゲート電圧を調整することでさらに高めることができ、最大で約2℃の温度低下が達成されました。また、ナノポアの上下で塩の濃度を変えて実験したところ、今度はナノポア周囲の水温が上昇する現象も観測されました。つまり、電圧のかけ方を変えるだけで、同じデバイスを小さな冷蔵庫にもヒーターにも切り替えることができると実証されたのです。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

最近では、AIチップなどの高性能な半導体部品がとても熱くなるようになってきたため、うまく冷やす技術の重要性が増しています。中でも、チップの中に微細な水路を作り、水を流して冷やす「水冷」の方法が注目されています。この技術は非常に小型で、狙った箇所だけをピンポイントに冷却できるため、既存の水冷チャネル内に組み込んだり、スマートフォンなどのデバイス表面に貼り付けたりしてマイクロ流体冷却技術と併用できます。こうした組み合わせにより、従来技術では難しかったチップ内部の局所的なホットスポットをピンポイントで冷却することが期待されます。

特記事項

本研究成果は、2025年11月25日(現地時間)に米国化学会が発刊する『ACS Nano』のオンライン版で公開されました。

タイトル:Gate-tunable ionothermoelectric cooling in a solid-state nanopore

著者名:Makusu Tsutsui, Kazumichi Yokota, Wei-Lun Hsu, Yuki Komoto, Hirofumi Daiguji, Tomoji Kawai

DOI:10.1021/acsnano.5c13339

用語説明

※1 ナノポア

ナノメートルサイズの極微細な孔。液体中のイオンを通すフィルターやセンサー素子として広く研究されている。固体ナノポアは、硬い材料でできた膜に半導体加工技術を用いて人工的に作られる細孔を指す。

※2 ペルチェ効果

熱電現象の一種。2つの異なる金属を互いに接触させ電圧を加えると、接触部分で熱の吸収・放出が生じる現象。