研究成果のポイント

- DNA情報をその場で読み取るナノデバイス“ヒータ内蔵型ナノポア※1”を新たに開発

- 従来は困難とされていた、DNAの一本鎖化とその場での検出を同時に実現

- 将来的にはスマートフォンなど小型装置に組み込まれ、疾病診断や個別化医療、災害現場など多様なシーンで迅速・手軽に遺伝子情報にアクセスできる時代を切り拓く可能性を秘める

概要

大阪大学産業科学研究所の筒井真楠准教授、小本祐貴助教、川合知二招へい教授、東京大学大学院工学系研究科の徐偉倫准教授、大宮司啓文教授、産業技術総合研究所の横田一道主任研究員らによる共同研究チームは、DNAの情報をその場で読み取るための新しいナノデバイスを開発しました。

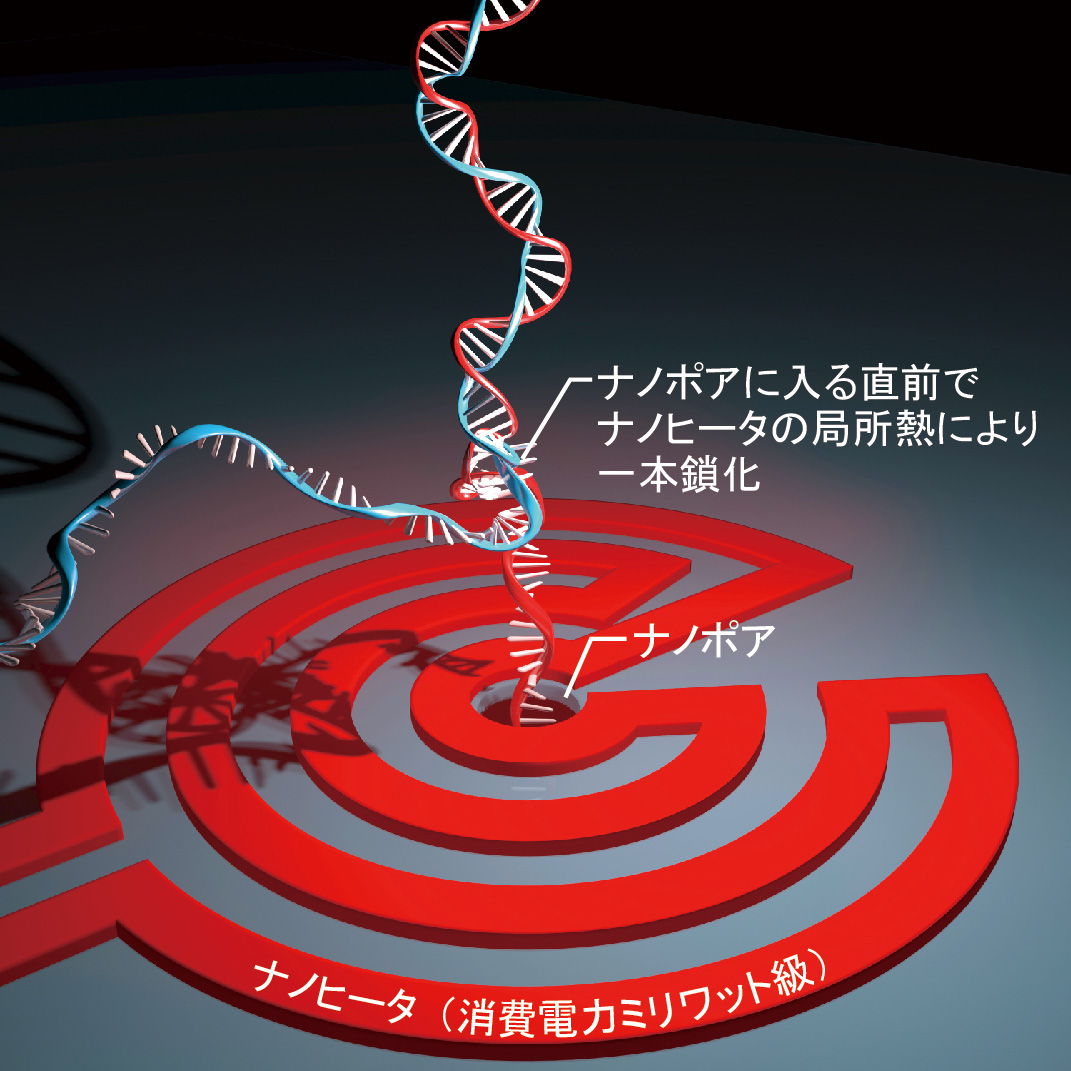

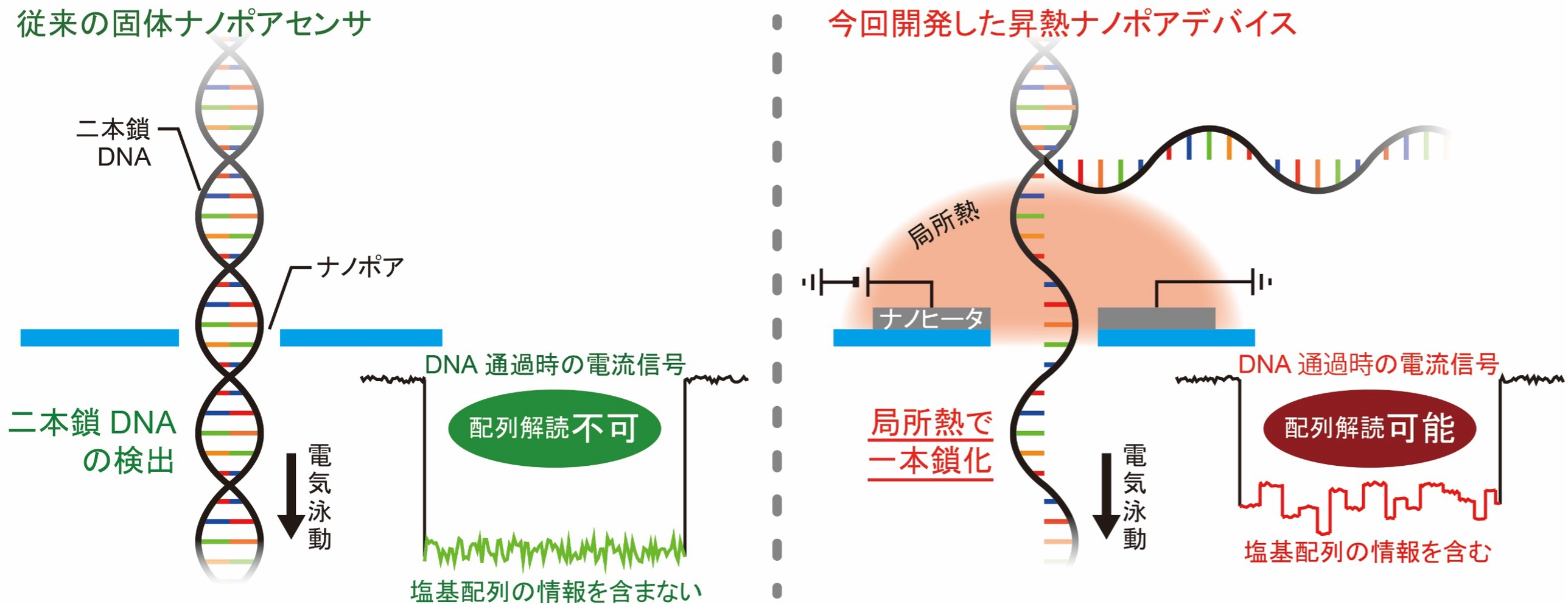

このデバイスは、毛髪の直径よりもはるかに小さい「ナノポア」という微小な孔のそばに、金属製の極小ヒータ(ナノヒータ)を内蔵したものです(図1)。このヒータに電気を流すと、ナノポア周辺のごく狭い空間だけを高温にすることができ、その熱でDNAの二重らせん構造をほどいて一本鎖の状態に変えることができます。そしてこの1本のDNAがナノポアを通過する際のイオン電流※2変化を調べることで、DNAの塩基配列情報を高速に読み取ることが可能になります。

この方法のメリットは、試料全体を加熱する必要がなく、ほんの一部分だけを温める点にあります。これにより、DNAの損傷を抑え、低消費電力・低熱雑音を実現することで、より正確なDNAの1分子検出を可能にしました。

本研究成果は、米国化学会が発刊する『ACS Nano』(オンライン) にて、7月30日(水)9時(日本時間)に公開される予定です。

研究の背景

私たちの身体に関する情報は、DNAをかたち作る4種類の核酸塩基の並び方(塩基配列)に記録されています。このDNAは、2本の分子鎖がらせん状に絡み合った二重らせんの構造をしており、普段はとても安定しています。しかし、この構造のままでは塩基配列を読み取ることができませんので、DNAの解析を行うには、まずDNAのらせんをほどいて1本ずつの分子鎖に分ける、つまり二本鎖DNAをほどく必要があります。

こうしたDNAの配列情報を調べる装置として注目されているのが「ナノポアシークエンサ※3」です。これは、ナノポアにDNA分子を1本ずつ通過させ、その際に流れるイオン電流の変化を測定することで、DNAの塩基配列を読み取る技術です。構造がシンプルで小型、しかも安価であることから、次世代のDNA解析技術として実用化が進んでいます。

現在のナノポアシークエンサでは、生体分子から作られた「生体ナノポア」が主に使われています。しかし、これにはいくつかの課題もあります。特に、生体分子は壊れやすく、製造のばらつきも大きいため、安定性や量産性に限界があります。そこで近年、生体ナノポアの弱点を補完するデバイスとして期待されているのが「固体ナノポア」です。これは、シリコンなどの無機材料で作られたナノポアで、非常に頑丈で長持ちし、量産にも適しています。構造も柔軟に設計できるため、将来的にはスマートフォンのような携帯端末に搭載できる可能性もあります。

ところが、固体ナノポアには大きな課題が残っていました。それは、DNAを一本鎖にほどく有効な手段がなかったことです。これまで、液体全体を加熱したり、化学薬品を使ってDNAを一本鎖化する方法が試されてきましたが、どれもDNAが凝集して測定が不安定になったり、熱ノイズが増えたりするなどの問題がありました。そのため、長い一本鎖DNAを固体ナノポアで検出することは、長らく実現できていなかったのです。

研究の内容

そこで本研究では、電気の力を使ってDNAを局所的に加熱するという新たなアプローチを導入しました(図2)。開発したデバイスは、半導体の技術を使って作られたナノポアに、白金でできたらせん状のナノヒータを組み込んだものです。このヒータに2ミリワット程度の電力を供給すると熱が発生し、ナノポアのごく近傍だけが一瞬で高温になります。これにより、DNAがナノポアを通る直前にピンポイントでDNAを温めることができ、DNAのらせん構造をその場でほどいて一本鎖に変換できるというわけです。重要なのは、この加熱が液体全体ではなく、ナノポアの近くだけに限定されていることです。これによって、DNAの凝集などの余計な副作用が少なく、数ミリワットの小さな電力で、安定してDNAの情報を読み取ることが可能になります。

研究チームはこのデバイスを使って、数千から数万の核酸塩基から成るDNAの一本鎖化を試しました。対象は、ラムダファージという主に大腸菌に感染するウイルスのDNA(48,502塩基対)などです。実験では、加熱の有無でDNAが通るときのイオン電流の変化を詳しく測定しました。その結果、ヒータをオンにしたときだけ、電流の減り方が半分程度になって現れました。これは、二本鎖DNAが一本鎖DNAに解離したことを示した結果です。特に、4万塩基を超えるような長いDNAを、固体ナノポアで一本鎖の形態として検出できたのは、世界でも初めての成果になります。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究で開発された「ヒータ内蔵型ナノポア」は、従来困難とされていた長鎖DNAの一本鎖化とその場での検出を同時に実現した、画期的なデバイスです。この技術により、がんや感染症の診断、個人に最適な治療法を選ぶ個別化医療、さらには災害現場や医療機関外での迅速な遺伝子検査といった多様な医療ニーズに応えることが可能になります。特に、固体ナノポアを基盤としたこの装置は、耐久性や量産性に優れ、これまで以上に高速かつ高精度なDNA解析を実現する次世代シークエンサの中核技術としての期待が高まっています。さらに、本デバイスは非常に小型で消費電力もごくわずかであることから、将来的にはスマートフォンや携帯型の診断装置に組み込まれ、誰もが手軽に遺伝子情報にアクセスできる時代を切り拓く可能性を秘めています。

特記事項

本研究成果は、2025 年 7 月 30 日 9時(日本時間)に米国化学会が発刊する 『ACS Nano』 のオンライン版で公開されます。

タイトル:On-Site Unzipping of Single-Molecule DNA in a Spot-Heated Nanopore

著者名:Makusu Tsutsui, Wei-Lun Hsu, Kazumichi Yokota, Yuki Komoto, Hirofumi Daiguji, Tomoji Kawai

DOI:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c09740

用語説明

※1 ナノポア

ナノメートル(1メートルの10億分の1)サイズの微小な孔(ポア)のこと。固体ナノポアと生体ナノポアに分類される。固体ナノポアは、硬い材料でできた膜に半導体加工技術を用いて人工的に作られる細孔。それに対し、生体ナノポアは特殊なタンパク質の構造に含まれる微小孔のことを指す。

※2 イオン電流

電圧を加えることで生じるナノポア内のイオンの流れに応じて生じる電極間の電流。

※3 ナノポアシークエンサ

1分子のDNAがナノポアを通過する際に生じるイオン電流変化からDNAの塩基配列を解読する解析装置。

参考URL

筒井真楠 准教授 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/350a1072cefba177.html