研究成果のポイント

- 酸素とLED光、バナジウム触媒を駆使し、医薬品開発に有用なNOBIN分子を効率的に供給する触媒的不斉合成※1を世界で初めて達成

- 従来法では避けられなかったBINOLやBINAMなどの副生成物が生じない新手法により廃棄物の大幅削減に成功

- 環境負荷が低く、省エネルギーなLED光を活用することで持続可能な合成技術を実現。多様な有機光学活性材料設計への応用展開に期待

概要

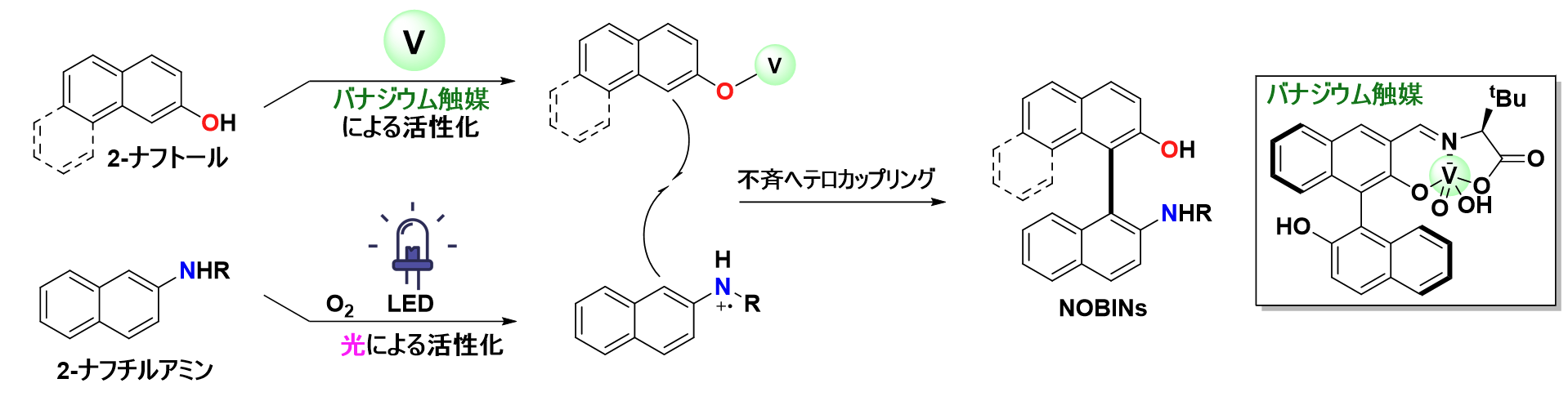

大阪大学産業科学研究所の滝澤忍教授、Mohamed S. H. Salem特任助教(常勤)、Muthu Karuppasamy招へい研究員(日本学術振興会外国人特別研究員)らの研究グループは、「バナジウム触媒」と「光」(LED照射)とを組み合わせることで、2-ナフトールと2-ナフチルアミンとの酸化的不斉ヘテロカップリング※2反応のみが進行する新反応を開発しました。

この方法により医薬資源供給に有用なNOBINと呼ばれる有機分子化合物群を効率よく作り出すことができます。収率は最大95%、鏡像異性体比も90:10と高水準を示し、環境負荷の低い合成法として注目されます(図1)。光を用いて分子を活性化する有機合成は、省エネルギーかつ高い安全性を兼ね備えており、本手法の発見は次世代の触媒的不斉合成研究を一層加速させるものです。

本研究成果は、アメリカ化学会 『ACS Catalysis』 に、10月17日(金)に公開されました。

本成果は、化学合成の新しい道を開くものです。今後は、より複雑な分子や医薬品候補物質への応用が期待されます。また、光と金属触媒を組み合わせた「協働触媒」の考え方は、今後も持続可能社会にふさわしい化学プロセスとして広く展開されていきます。大阪大学産業科学研究所から発信された本研究は、基礎化学の枠を越え、環境調和型の未来社会づくりに貢献する大きな一歩になります。

研究の背景

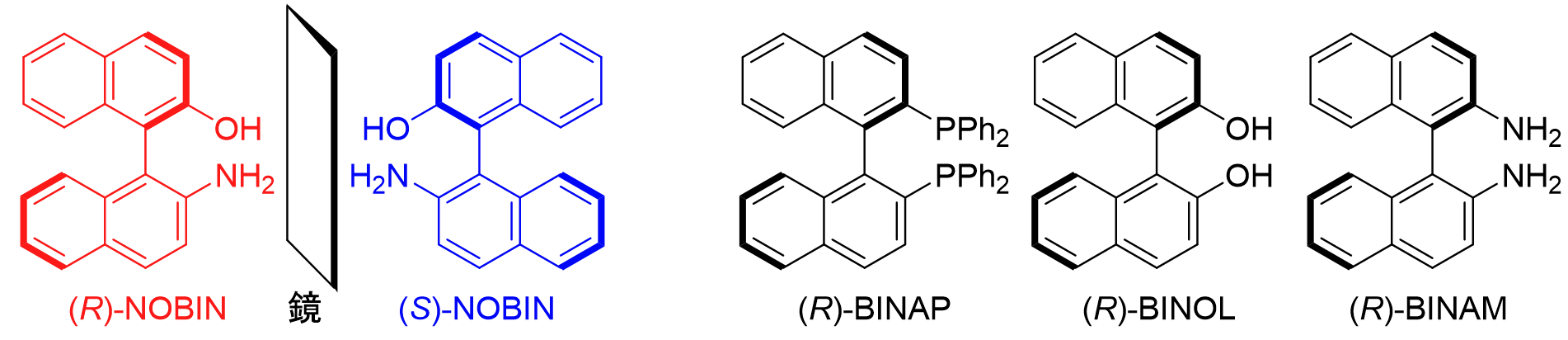

不斉有機化合物(右手と左手のように鏡像関係にある有機分子)は、医薬品から農薬、香料、食品に至るまで、多くの産業で重要な役割を果たしています。なかでも軸不斉※3を有するNOBINは、BINAP配位子の原料となるBINOLや、不斉有機分子触媒および高分子材料に応用されるBINAMと同様に、有機合成化学ならびに不斉合成の領域で不可欠な化合物として位置づけられます(図2)。

NOBIN分子を直截的に合成するには「金属触媒による酸化的不斉ヘテロカップリング」が最も有力な手法のひとつです。しかしながら、2-ナフチルアミンと2-ナフトールを原料とするNOBINの本合成法では、これまで不可避な下記3つの問題がありました。

1) 副反応(例えばホモカップリング※4)が進行し、廃棄物が大量に排出されるため環境に優しくない

2) 副反応の影響により原料を過剰に投入せざるを得ず、生産効率が悪い

3) 上記課題を克服しつつ高い鏡像異性体比でNOBINを合成する方法論が未だない

1990年代から世界の研究者が上記3つの問題解決に挑戦してきたものの、生産性と環境調和性、高い不斉触媒活性の3つを同時に達成することは長らく実現できませんでした。

研究の内容

今回の研究では「バナジウム触媒」と「光」という2つの要素を巧みに組み合わせました。①バナジウム触媒は、2-ナフトールのみを「ラジカル種」に変換、②一方で、酸素雰囲気下、LED光を2-ナフチルアミンに照射することで電荷移動錯体※5が生成、その後、「カチオンラジカル種」に効率的に変換、③この2種類のラジカルが協力的に結合することで、「NOBIN誘導体のみ」が得られる仕組みです。

従来の方法と異なり、原料を1:1で投入できることが大きな特長です。また、LED光という低エネルギーの光を利用するため環境負荷が小さく、持続可能な合成法として評価されます。研究グループは、様々な条件下で反応を検証し、最適な溶媒や詳細なLED光の条件を突き止めました。その結果、従来法に比べ副反応が大幅に抑えられ、狙った分子のみを高収率で合成することに成功しました。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

NOBIN をはじめとする軸不斉分子は、不斉触媒や医薬品原料として次世代創薬において有望な化合物群です。本研究で開発した反応は、水のみを副生成物とする極めてクリーンな系であり、さらに出発原料を等量で利用できる環境調和型プロセスによって廃棄物の排出を最少限に抑えることができました。光を用いて分子を活性化する有機合成は、省エネルギーかつ高い安全性を兼ね備えています。本手法の発見は、次世代の触媒的不斉合成研究を一層加速させるものです。

特記事項

本研究成果は、2025年10月17日(金)にアメリカ化学会が刊行するジャーナル 『ACS Catalysis』 に掲載され、Supplementary Coverに採用されました。

タイトル:Enantioselective Heterocoupling of 2-Naphthylamines with 2-Naphthol Derivatives via Cooperative Photoactivation and Chiral Vanadium(V) Catalysis

著者名:Duona Fan, Muthu Karuppasamy, Ganesh Tatya Kamble, Kaori Ando, Dayang Zhou, Mohamed S. H. Salem, Hiroaki Sasai, Shinobu Takizawa

DOI:10.1021/acscatal.5c05038

なお、本研究は、JST 戦略的創造研究推進事業「革新反応研究」、および文部科学省科学研究費助成事業「学術変革研究A:デジタル化による高度精密有機合成の新展開」の一環として行われました。

用語説明

※1 不斉合成

鏡像関係にある分子において、片方の鏡像体を選択的に合成する。医薬品や天然物合成に不可欠な手法。

※2 ヘテロカップリング

異なる種類の分子や官能基同士を選択的に結合させ、新しい「炭素–炭素」・「炭素–窒素」・「炭素–酸素」結合などを形成する有機化学反応。

※3 軸不斉

分子内で回転が制限された2つの芳香環や置換基の軸の立体配座により生じる不斉。

※4 ホモカップリング

同じ種類の分子同士が化学反応で結合し、二量体やポリマーを生成する反応。

※5 電荷移動錯体

有機分子(電子受容体と電子供与体)同士の分子間で電子が移動(または非局在化)することによって生じる相互作用で形成される錯体。

参考URL

滝澤 忍 教授 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/992a83c2c3217e47.html