研究成果のポイント

・ フレキシブル性を有する二次元材料上に、新たな半導体材料として期待される二酸化バナジウム(VO2)※1超薄膜材料の合成に成功

・ VO2など酸化物材料の超薄膜化は、特性の劣化のために半導体デバイスとして動作させることが困難な上、安価に供給できないことが課題だった

・ 合成された材料は、どこにでも貼り付け可能なフレキシブル性により、センサやデバイスへの応用など次世代エレクトロニクス用材料として半導体産業での展開が期待される

概要

大阪大学産業科学研究所の余博源さん(大学院基礎工学研究科博士後期課程)、田中秀和教授、物質・材料研究機構の渡邊賢司博士、谷口尚博士らの研究グループは、二次元材料のひとつである六方晶窒化ホウ素(hBN)※2の上に、パルスレーザ蒸着法※3を用いて二酸化バナジウム(VO2)の薄膜結晶を成長させ、その厚さを薄くしても性能が劣化せず、約10ナノメートルの超薄膜においても良好なスイッチ特性を示すことを世界で初めて明らかにしました。

パソコンやスマートフォンなどに用いられ、私たちの生活を支えるシリコン半導体デバイスは、微細化によって高速化や省電力化が進められてきましたが、その微細化にも技術的な限界が迫っています。

酸化バナジウムなどの酸化物は、従来の半導体材料とは異なった機構を有し、巨大なスイッチング動作が可能な材料として知られており、今後シリコン半導体の微細化が限界を迎えた後、ナノスケールでも利用できる材料としても期待されています。しかしこれまで、このような酸化物材料の超薄膜化は、同一の結晶構造を有する、特殊かつ高価な材料上のみで可能であるとされ、一般的な用途への展開に対し大きな障害となっていました。

本研究成果により、次世代エレクトロニクス用材料として期待される酸化物量子材料の自由自在なナノスケール化が実現し、どこにでも貼り付け可能でフレキシブルな性質によってセンサやデバイスの作製が容易になるなど、半導体産業において新しい用途開拓が期待されます。

本研究成果は、応用物理学会欧文誌『Applied Physics Express』に、2月10日(月)(日本時間)に公開されました。

研究の背景

酸化バナジウムなどの酸化物は、従来の半導体材料とは異なった機構で、巨大なスイッチング動作が可能な「強相関量子材料」として知られています。今後、シリコン半導体の微細化が限界を迎えた後、その超巨大物性を利用して、ナノスケールでも利用できる新たな半導体材料になりうることが期待されています。

これまで、このような酸化物材料の超薄膜化は、類似の結晶構造を有する特殊かつ高価な、限定された基板材料上でのみ可能であり、その限られた場合でも、二つの異種材料間の界面※4に生じるわずかな結晶構造の違いから生じる“歪み”のために、薄くするとその特性が急激に劣化することが知られていました。この為、材料を薄くすることが必須な半導体デバイスとして動作させることが困難なこと、および安価に一般に供給できないことが問題でした。

研究の内容

今回、物質・材料研究機構グループにより提供された六方晶窒化ホウ素(hBN)は、原子一層のシートとしても剥離できることで有名なグラフェンと同じ六方格子からなる二次元材料のひとつです。その原子的に平坦なシート状の表面にはファンデルワールス結合※5と呼ばれる非常に弱い結合力しか存在せず、いわば非常に“柔らかい”表面を持っているといえます。これはセラミックスとしても利用される酸化物材料の持つ、強い共有結合※6やイオン結合※7とは大きく異なります。この“柔らかい”hBNの表面では、異なる材料を組み合わせても無理な歪みが入ることなく、界面での歪みを緩和して酸化物材料が成長していくであろうと考えました。

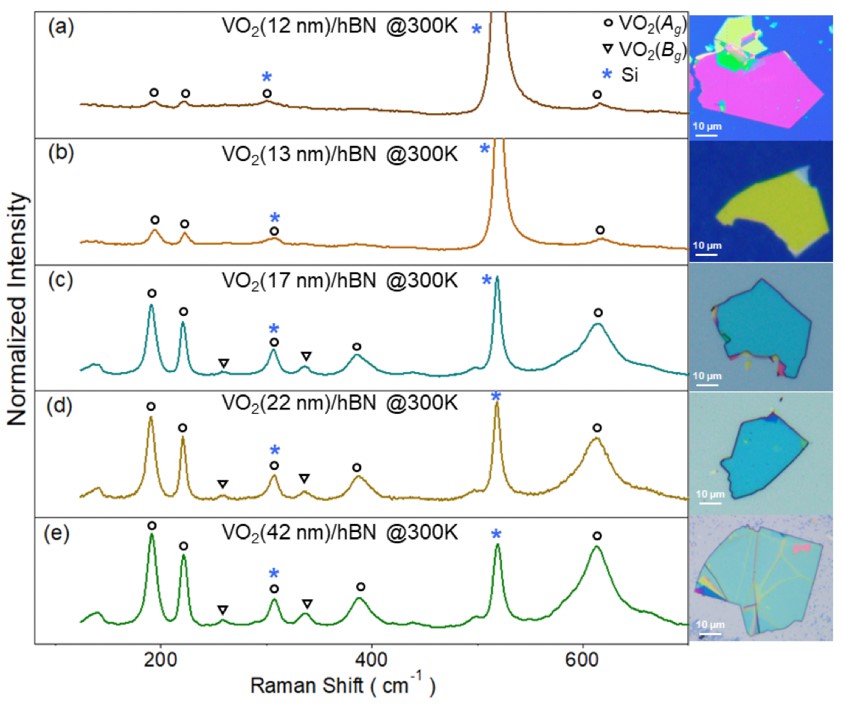

研究グループは、パルスレーザ蒸着法を用いて、いろいろな厚さを持った薄膜を作製し、そのスイッチング特性を評価したところ、厚さを薄くしても劣化せず、10ナノメートル(1メートルの1億分の1)の厚さでも良好な性質を示すVO2超薄膜の成長に成功しました。柔らかい有機材料間の積層構造はよく知られていますが、今回のような“柔らかい”二次元材料上への“固い”無機強相関量子材料の直接の積層成長は、新たな界面物理現象を開拓する可能性を有しています。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

六方晶窒化ホウ素は、その柔らかい表面のために、次世代エレクトロニクス用材料として期待されるさまざまな酸化物量子材料を自由自在にナノスケール化して、デバイスへの応用を可能にします。また、どこにでも貼り付け可能でフレキシブルな性質を利用して、ナノセンサやナノデバイスの作製など新しい用途をもたらし、トリリオンセンサ、ユビキタス社会※8の発展に寄与することが期待されます。

特記事項

本研究成果は、応用物理学会欧文誌『Applied Physics Express』に、2月10日(月)(日本時間)に公開されました。

タイトル:“Strain-free thin film growth of vanadium dioxide deposited on 2D atomic layered material of hexagonal boron nitride investigated by their thickness dependence of insulator–metal transition behavior”

著者名:Boyuan Yu, Shingo Genchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi and Hidekazu Tanaka

DOI: 10.35848/1882-0786/adaf09

なお、本研究は、JSPS科研費 学術変革領域研究(A)「2.5次元物質科学」、大阪大学先導的学際研究機構スピン学際研究部門研究の一環として行われました。

用語説明

※1 二酸化バナジウム(VO2)

通常の半導体とは異なった電子間の強い相互作用により約55℃を境に低温の高抵抗の絶縁体状態から低抵抗の金属状態へ相転移し、約5桁もの大きな電気抵抗などの特性変化を生じます。この性質を利用して、高感度センサやスイッチ、メモリデバイスなどの応用が期待されています。

※2 六方晶窒化ホウ素(hBN)

グラフェンに代表される、原子の厚みが究極的に薄く、二次元の原子シートに利用可能な材料が二次元材料であり、薄く剥がしてフレキシブルに利用することが可能です。六方晶窒化ホウ素もその1種であり、特に熱や酸化雰囲気に強く、高い絶縁性を示す特徴を有しています。

※3 パルスレーザ蒸着法

真空下で基板上に薄膜を蒸着する物理気相成長法の一種です。レーザーを1秒間に数回ターゲットに打ち付けて物質を蒸発させて基板まで飛ばし、堆積させる事で薄膜になり、さまざまな基板にさまざまな薄膜を堆積させるために使用されます。

※4 界面

ここでは、異なる二つの固体物質同士を貼り合わせた場合の境界面を指します。界面は物質内部とは環境が異なるため、異なる性質を示すことが多く、近年では、エレクトロニクス産業の要請によってその理解が重要な役割を帯びています。

※5 ファンデルワールス結合

ファン=デル=ワールスが発見した、分子と分子の間に働く弱い引力のことを指します。

※6 共有結合

シリコン半導体材料のように、原子間での電子対の共有をともなう非常に強い化学結合のことを指します。

※7 イオン結合

食塩のように、正電荷を持つ陽イオンと負電荷を持つ陰イオンの間の静電引力による強い化学結合のことを指します。

※8 トリリオンセンサ、ユビキタス社会

医療・ヘルスケア/農業/環境/社会インフラ等のあらゆる部分がセンサで覆われ年間1兆個(トリリオン)のセンサを使用する社会。また、いつでもどこでも、何にでもネットワークにつながることにより、さまざまなサービスが提供され、人々の生活をより豊かにする社会のことを指します。

田中教授のコメント

化学的性質の異なる材料を組み合わせることで、材料設計の自由度を高め、従来にない新しい機能が発現できると期待しています。同種の無機材料同士の組み合わせでも面白いですが、その結合が強すぎると組み合わせが決まってしまい制限されます。二次元材料は結合が非常に弱くあまり相互作用がない。この特徴を活かせば、結晶構造が違っても成長させていけるのではと考え、研究を進めました。今後は界面でまだ何が起こっているか分からないところを明らかにし、量子機能酸化物材料と二次元材料を組み合わせて、そこで初めて創出される特性を出していきたいと考えています。

参考URL

田中 秀和 教授 研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/965b692969a7c80b.html